El cultivo de coca es el agronegocio de uso ilícito más grande del mundo y Colombia es su principal productor. La cuenca de la Amazonía (Colombia, Brasil, Perú y Bolivia) se ha configurado como un corredor clave para el narcotráfico de la región.

Más de 200 mil hogares en Colombia dependen del cultivo de coca como fuente de subsistencia, cifra que se duplica si se incluye a las personas vinculadas de forma indirecta en la cadena de producción (UNODC, 2023).

Desarrollo

El cultivo de coca es el agronegocio de uso ilícito más grande del mundo y Colombia es su principal productor. Más de 200 mil hogares en Colombia dependen del cultivo de coca como fuente de subsistencia, cifra que se duplica si se incluye a las personas vinculadas de forma indirecta en la cadena de producción. Entre 2022 y 2023, Colombia pasó de 230.000 a 253.000 hectáreas de área cultivada, lo que representó un aumento del 10% (UNODC, 2024; Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos [SIMCI], 2023). Sin embargo, esto contrasta con años anteriores como el 2021 en el que se presentó un aumento del 43% (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos [SIMCI], 2022) o el 2020, en el que hubo una reducción del 7% en el área cultivada en el país (UNODC, 2022; SIMCI, 2024).

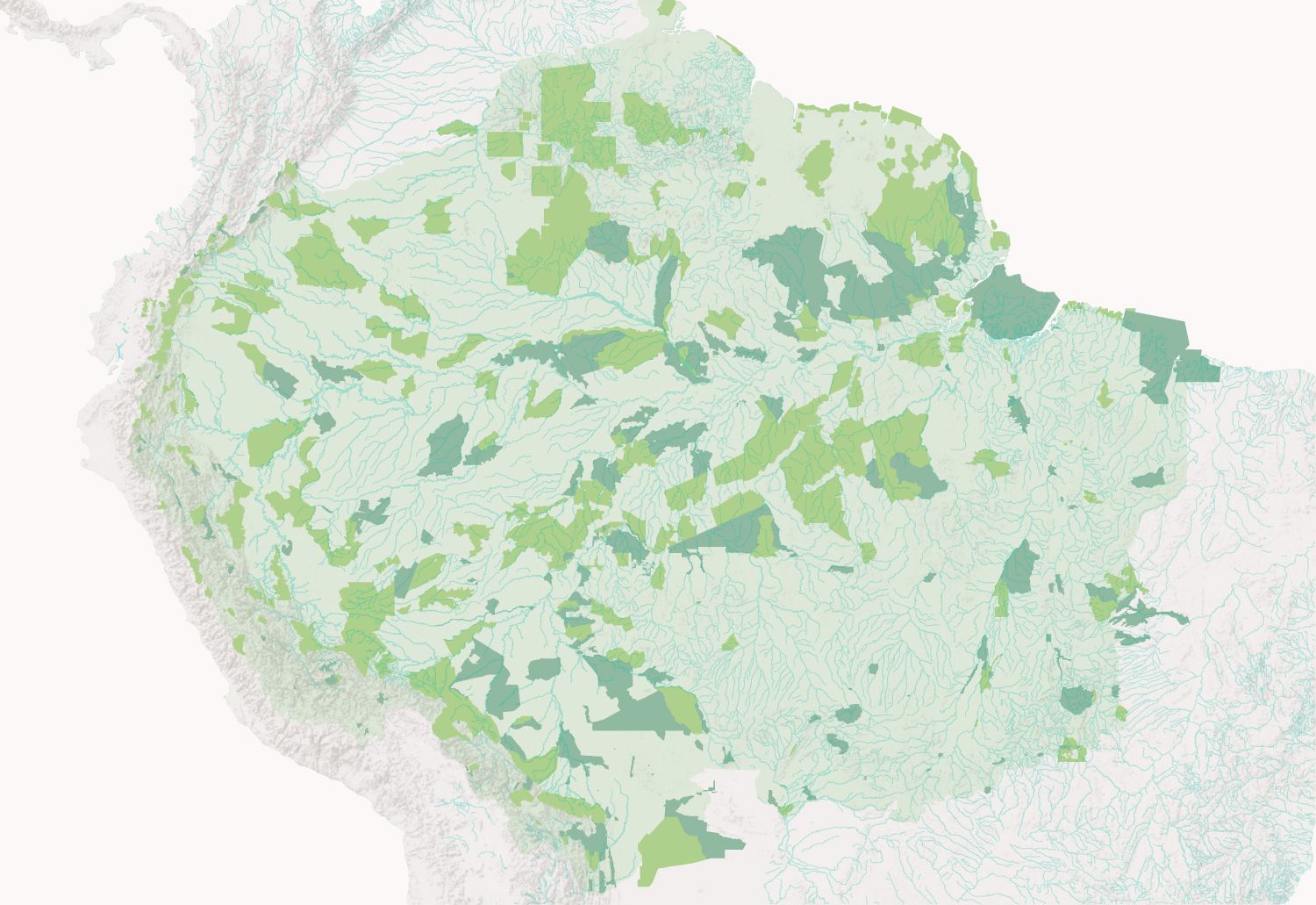

En el último informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se alertó sobre cómo la cuenca de la Amazonía (Colombia, Brasil, Perú y Bolivia) se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico de la región. Además esta economía no opera sola sino que se entreteje con otras actividades ilícitas como la minería de oro, el acaparamiento de tierras y el tráfico de flora y fauna silvestres, y con otros delitos que afectan el medioambiente. Si bien el cultivo de coca no produce amenazas directas significativas en la deforestación de la Amazonía, al estar vinculada a otras economías que sí lo hacen, termina generando impactos indirectos en la naturaleza.

Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el precio del kilo de hoja de coca cayó un 60%, pasando de 1,3 a 0,52 dólares, según cifras de WOLA.

Fuente: FCDS.

A esto se suma que las rutas del narcotráfico están controladas por actores armados y grupos de delincuencia organizada, de diversa índole y nacionalidad, que ejercen control y violencia en los territorios. Esta situación pone a la población local, como las comunidades indígenas y campesinas, en riesgo permanente de confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento y vinculación al negocio, así como afectaciones a la salud por la contaminación de suelos y ríos. Esto también se relaciona con causas estructurales de riesgo en la región vinculadas con la exclusión estatal, la falta de garantía de derechos y los altos índices de necesidades básicas insatisfechas (UNODC, 2023).

Así mismo, en cuanto a la dinámica de área cultivada con coca en Perú, Bolivia y Colombia, se ha encontrado que Perú registró una leve disminución el área sembrada respecto a 2022, Bolivia continuó con una tendencia a la estabilización que se viene evidenciando desde el año 2020 y Colombia presentó el mayor aumento de la región con un 10% para el 2023 (UNODC, 2024).

Fuente

Fuente: Insight Crime & Instituto Igarapé (2023).

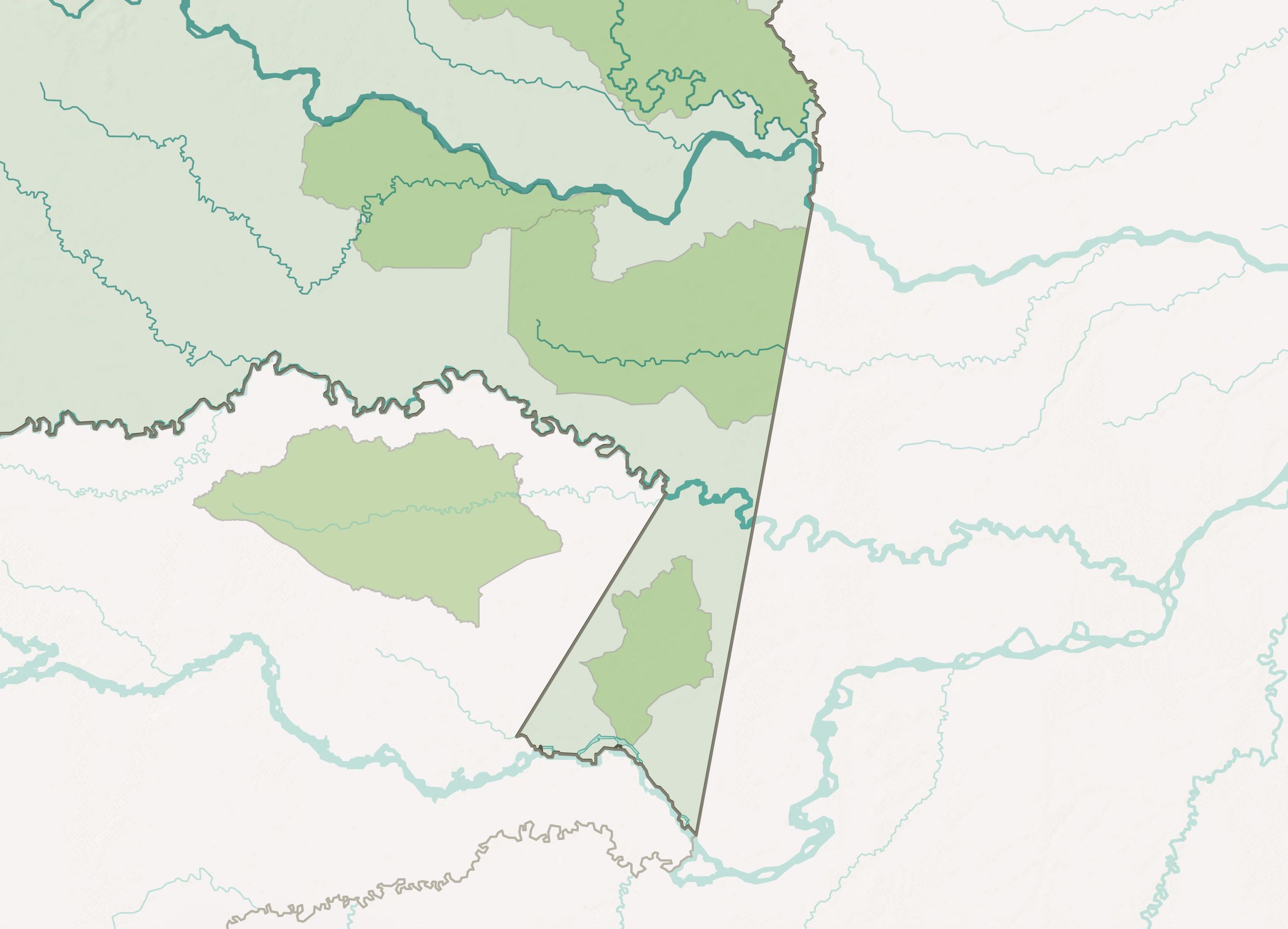

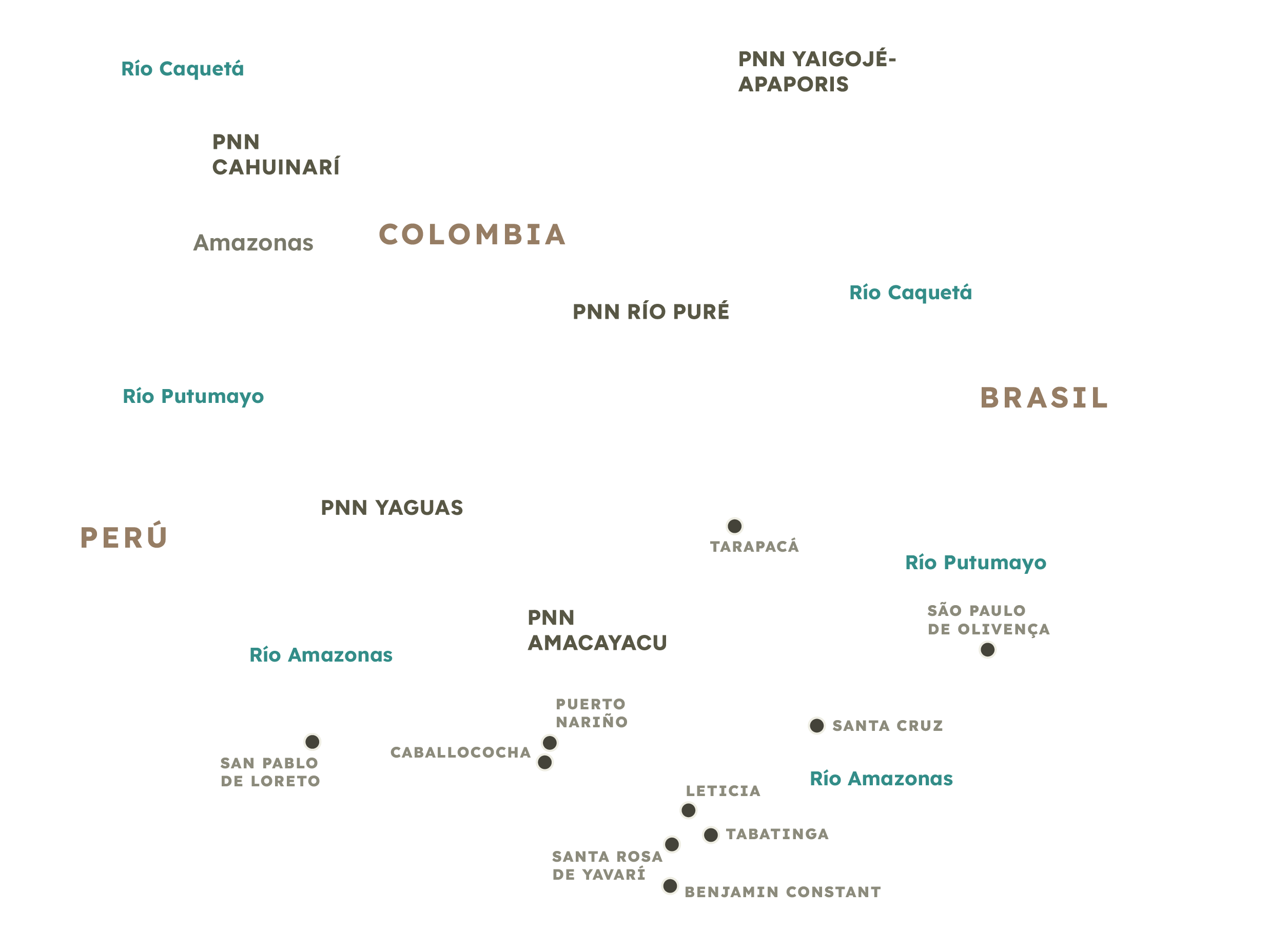

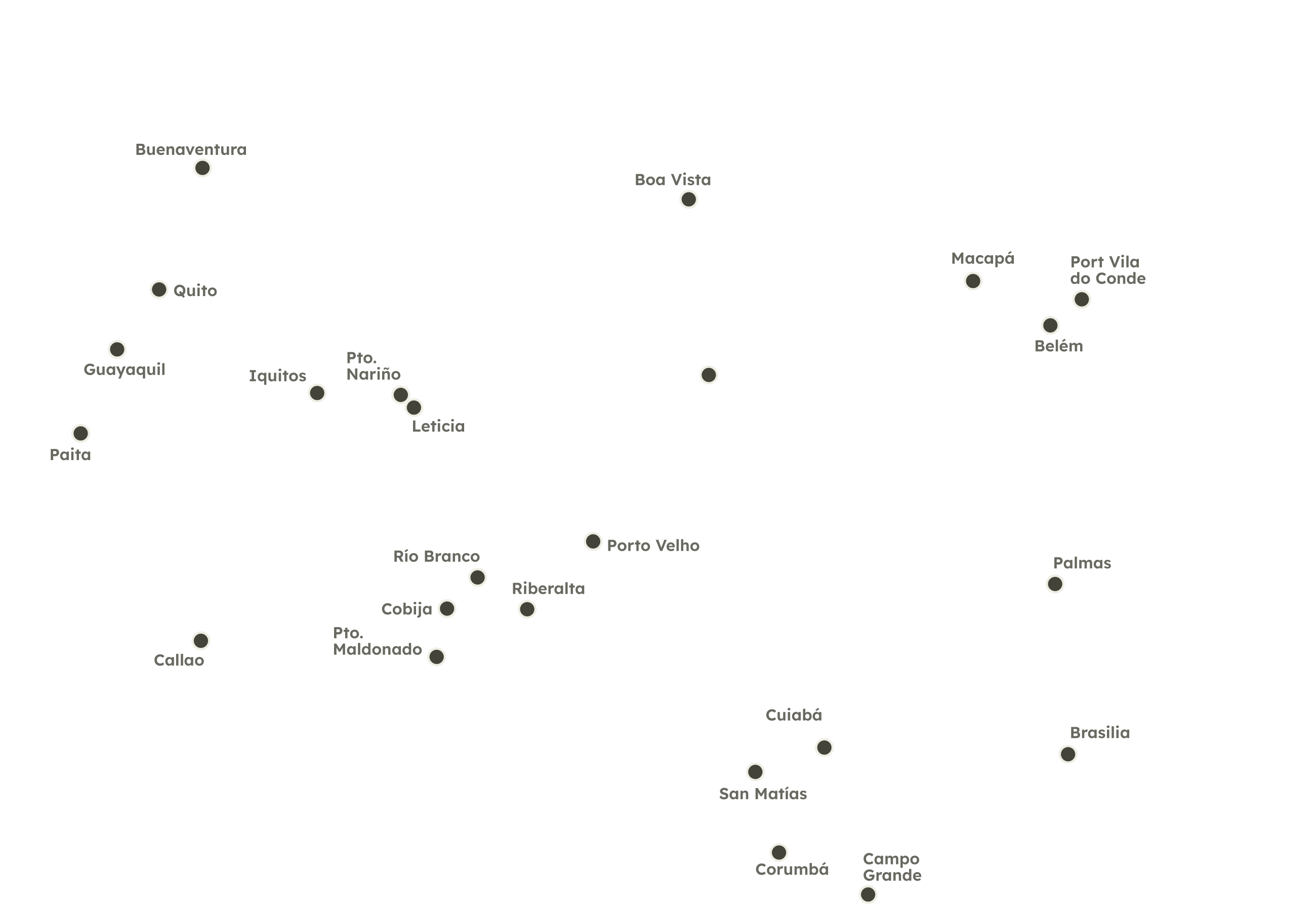

Narcotráfico en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil

Convenciones

Bioma amázónico

Área Natural Protegida Nacional

Filtrar:

Ocultar todos

Rutas

Tráfico de drogas provenientes de Putumayo y otras zonas de Colombia

Ruta Caballococha Iquitos - Manaos

Tipología de producción

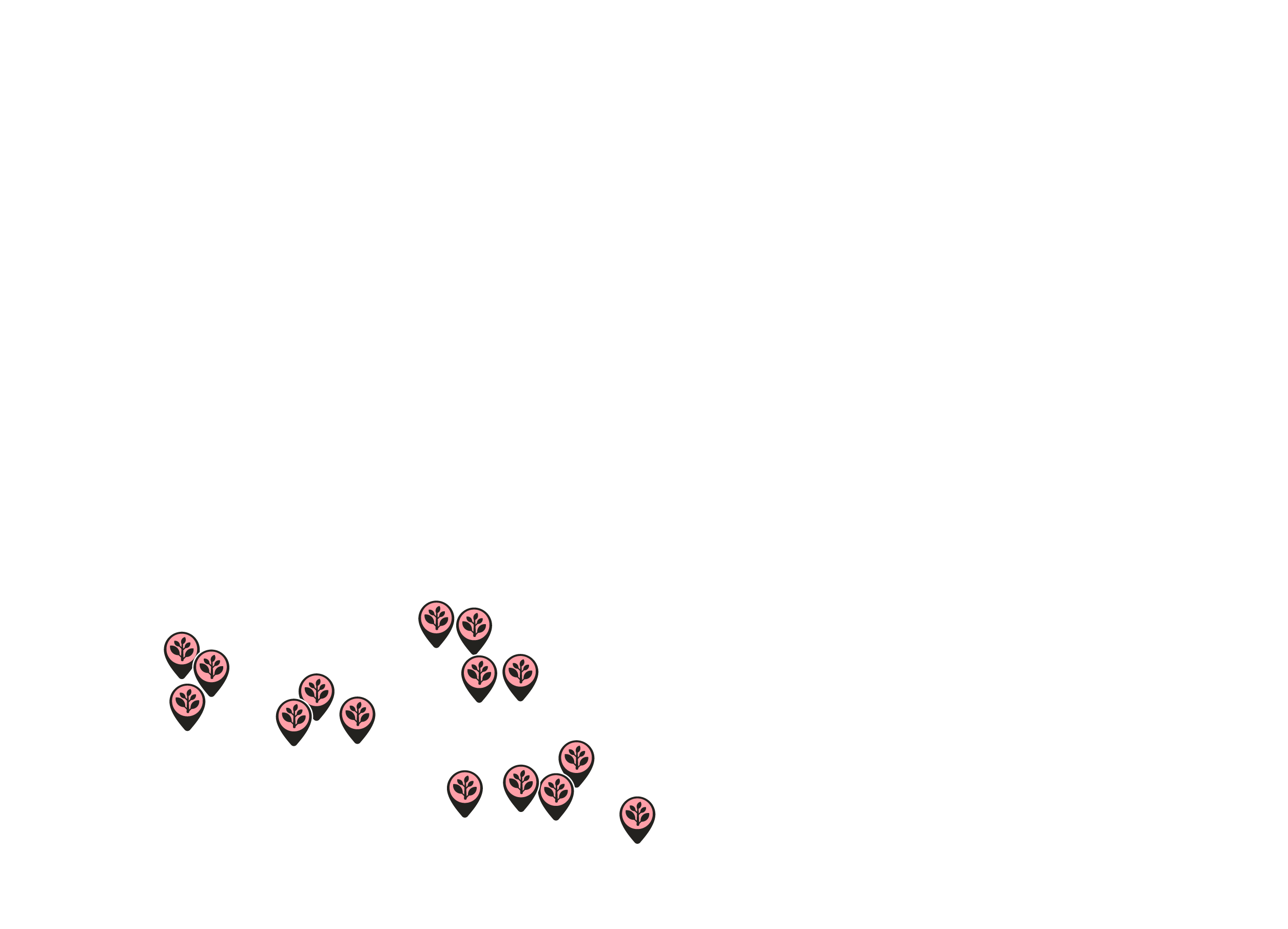

Cultivos de coca

Producción primaria y cristalizaderos

El informe de UNODC tiene un capítulo especial destinado a analizar los nexos que existen entre el negocio de las drogas y los delitos ambientales en la Amazonía. Habla por ejemplo de la narco-deforestación como la forma de lavar activos del narcotráfico en economías legales o ilegales que representan amenazas ambientales como la usurpación de tierras, pero también la ganadería, la agroindustria y la infraestructura. Esta conexión con lo “legal” es clave para entender cómo participan diferentes actores de instituciones estatales y autoridades ambientales en actos de corrupción que permiten el desarrollo de estas actividades, o incluso actores privados del sector financiero, que mueven dinero del narcotráfico a las economías legales (UNODC), 2023).

Durante años se ha estudiado que los cultivos de coca no representan amenazas directas significativas sobre la deforestación a gran escala, e incluso que regiones sin cultivos de coca pueden representar mayores índices de deforestación que los que tienen el cultivo. Sin embargo, son más importantes sus impactos indirectos en el medioambiente: el uso de químicos como la acetona y el ácido sulfúrico en la producción de cocaína generan contaminación de las fuentes hídricas y degradación del suelo; también el uso de gasolina pues se requieren por lo menos 300 litros del combustible para producir un kilo de cocaína. A esto se suma la conexión con otras dinámicas que sí generan impactos ambientales representativos como la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal, la infraestructura minero energética y la construcción de vías (UNODC, 2023).

Departamentos de Colombia como Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo se han consolidado como zonas de producción y tráfico de la región. Sin embargo, la mayoría de los cultivos de coca dentro del bioma amazónico se encuentra en Perú (UNODC, 2023), el segundo productor de cocaína en el mundo después de Colombia (Ojo Público, 2023).

Entre 2018 y 2022, los cultivos aumentaron de 54.134 a 95.008 hectáreas y solo desde 2021 se presentó un aumento del 18% en el área cultivada. Igualmente se registraron 14.865 hectáreas de superficie de coca en Áreas Nacionales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, lo que representa el 16% del total de cultivos del país (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas [DEVID], 2023). Las regiones con más cultivos son Ucayali y Loreto, especialmente en zonas de frontera con Brasil y Colombia (Ojo Público, 2023).

Fuente

Fuente: Elaboración propia con datos de Monitoreo de cultivos de coca 2022. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

Superficie cultivada de coca en Perú (2018 - 2022)

Rutas del narcotráfico

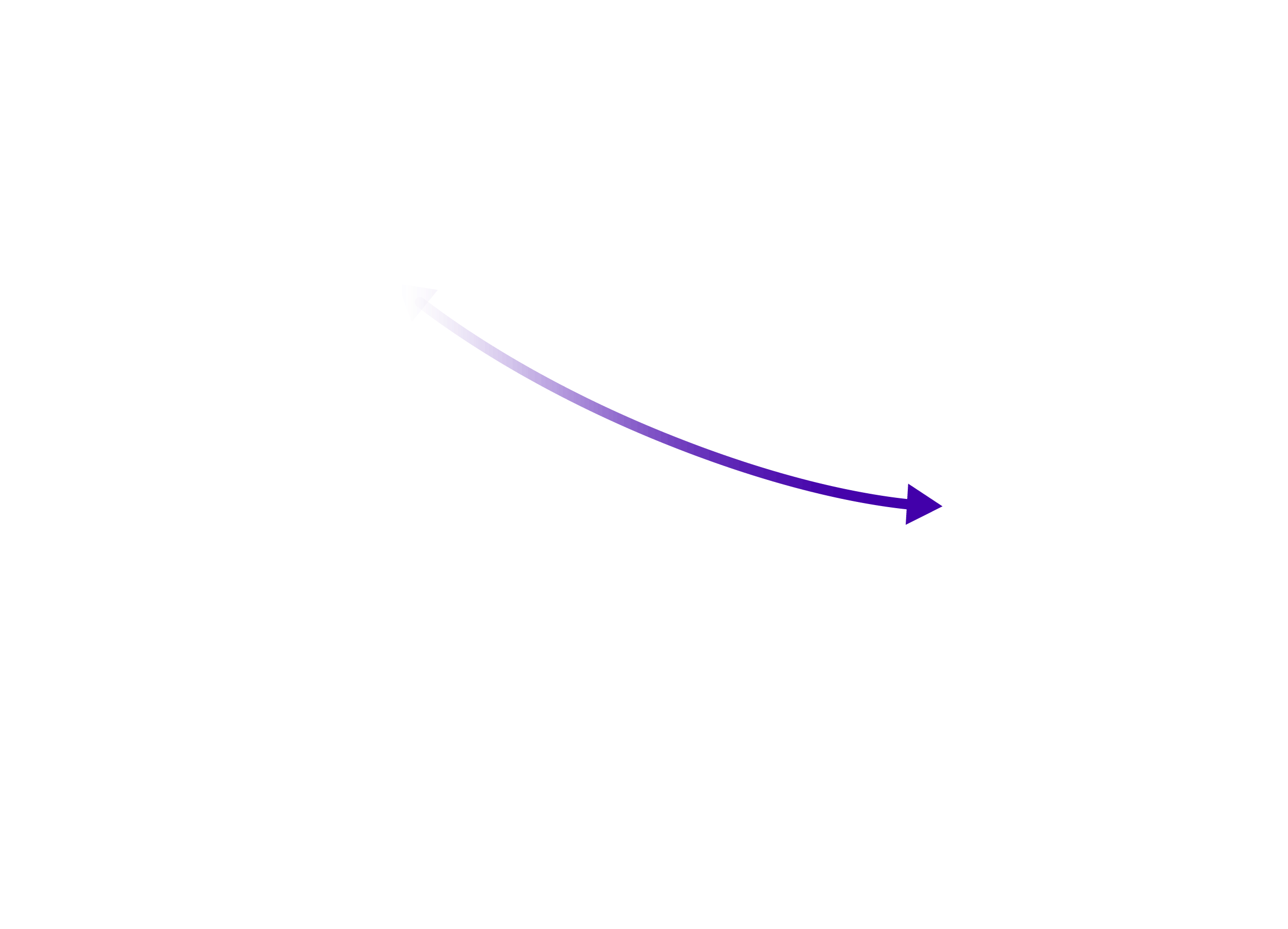

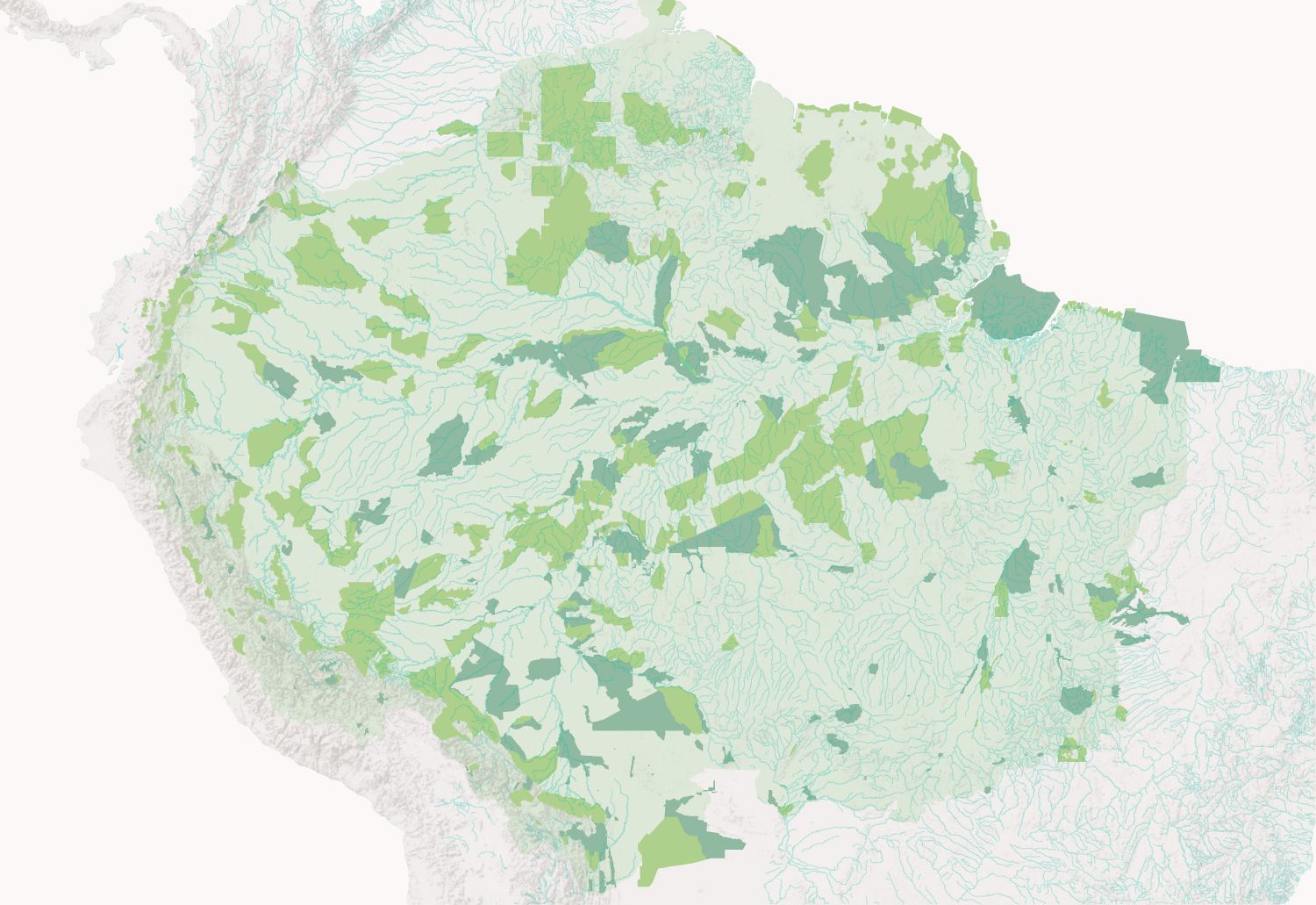

Entre los países productores y comercializadores de droga del bioma amazónico (Colombia, Brasil, Perú y Bolivia) se tejen conexiones que permiten que el negocio funcione a través de diferentes rutas, medios de transporte y destinos a nivel regional y global. Existen tanto rutas internas que mueven la droga entre países para consumos más locales, como rutas que se conectan para enviar la droga a otras regiones y continentes como Norteamérica, Centroamérica, Europa, África y Asia. En análisis de datos hechos por UNODC, entre 2010 y 2021 se identificaron cerca de 900 rutas que partían de los cuatro países mencionados.

Fuente

Fuente: UNODC 2023.

Rutas del narcotráfico en la Amazonía noroccidental

Convenciones

Bioma amázónico

Área Natural Protegida Nacional

Área Natural Protegida Regional

Filtrar:

Ocultar todos

Territorios indígenas

Rutas

Ruta Bolivia - Brasil (coca)

Ruta del Cono Sur (coca)

Ruta Colombia - Perú - Ecuador / Europa / Asia / Norteamérica y América Central

Ruta Perú - Brasil (coca)

Ruta límites Brasil (coca)

Ruta Brasil - Europa (coca)

Ruta Colombia - Brasil - Venezuela (marihuana)

Ruta Colombia - Brasil - Venezuela

Tipología de producción

Cultivos de marihuana

Cultivos de coca

La cocaína que se produce en Colombia normalmente se exporta a Norteamérica y, en una pequeña proporción, a Europa y Centroamérica. Entre 2010 y 2021, el 52% de la cocaína que salió de Colombia fue distribuida en América y el 35% en Europa. En esa década, el alcaloide llegó a 64 países como Ecuador, Venezuela, Panamá, Italia, Bélgica, El Salvador, España, México y Estados Unidos.

En el caso de Perú y Bolivia, sus principales destinos son Brasil y Europa Occidental. Entre 2010 y 2021, la cocaína que salió de Perú llegó a 51 países como Chile, Ecuador, Uruguay, Montenegro, México, Panamá y Suiza. Por su parte, en ese mismo periodo, la cocaína proveniente de Bolivia llegó a 31 países como Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Argentina, Italia y Líbano.

La mercancía que va hacia Europa, África y Asia llega primero a Brasil, a estados como Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima y Mato Grosso, y luego viaja por el Atlántico hacia otros destinos. Entre 2010 y 2021, se identificó que la cocaína que pasó o salió directamente de Brasil, llegó a 65 países, entre ellos Italia, Uruguay, Hong Kong, China, Portugal, Bélgica, Sudáfrica y Líbano.

El tráfico de marihuana también tiene sus propias rutas y dinámicas. Entre 2010 y 2021 se reportaron 54 rutas provenientes de Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Panamá. Además, solo entre Bolivia y Chile, se identificaron 13 rutas. Paraguay es la principal fuente de marihuana para consumo local en Brasil, aunque algunas variedades también llegan desde Colombia.

Si bien estas rutas se han consolidado con el paso del tiempo, desde 2023 el negocio de la coca en Colombia ha venido teniendo transformaciones relacionadas con la caída de su precio y la reducción en la compra de pasta base. Esto ha incrementado la situación de vulnerabilidad de la población rural que depende del cultivo para su sostenimiento. Dentro de las posibles hipótesis de esta crisis se encuentra la sobreproducción y cambio en la demanda de países como Estados Unidos, el aumento de cultivos en otros países como Perú y Bolivia, entre otros, cambios en los mandos de la fuerza pública en el gobierno de Gustavo Petro y el asesinato y detenciones de dirigentes significativos de grupos como las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo, dentro de otras causas (Advocacy for Human Rights in the Americas [WOLA], 2023).

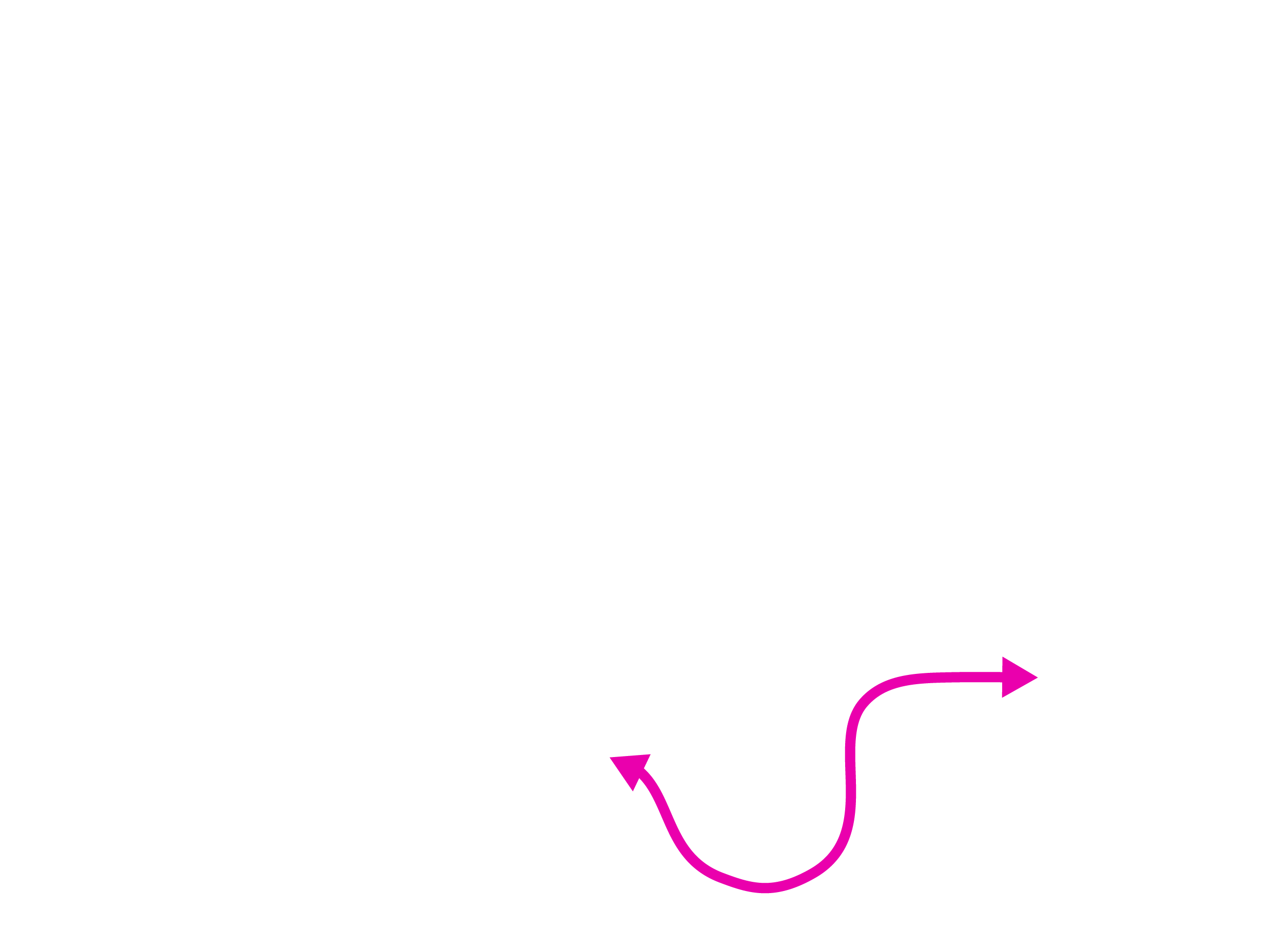

Población rural en riesgo

La consolidación de las rutas es posible porque existe una red de actores armados que opera en cada región y que trabaja, no solo en función de la cadena de suministro del narcotráfico, sino también de otras economías ilícitas e incluso lícitas. Algunas de las estructuras más consolidadas en la región son las facciones de las disidencias de las FARC en Colombia y grupos como la Familia Do Norte (FDN), el Comando Vermelho (CV) o el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil. Según el informe de UNODC (2023), el bioma amazónico es probablemente la región más densamente concentrada con grupos de crimen organizado en el mundo (para más información ver microficha sobre grupos armados ilegales y microficha sobre deforestación.

Fuente

Fuente: UNODC, 2023.

Grupos armados ilegales que operan en la región

Convenciones

Bioma amázónico

Área Natural Protegida Nacional

Área Natural Protegida Regional

Filtrar:

Ocultar todos

Territorios indígenas

Grupos armados Colombia

La Constru

Los Puntilleros

Los Caqueteños

Los Rastrojos

Oficina de Envigado

Frente Acacio Medina

ELN

Ex-FARC 7, 16, 48, 62

Ex-FARC Frontera Amazónica

Urabeños

Grupos armados Brasil

Bonde dos 13

Comando Clase A

Comando Vermelho

Familia de Coari

Familia do Norte

IFARA

Pranato

Primer Comando Capital

Primer Comando Panda (PCP)

Terror del Amapá

Unión Criminal de Amapá

Grupos armados Perú

Tren de Aragua

Los Bolongos

Los Gatilleros de la Guaira

Clan Quispe Palomino

Grupos Regionales

Os Crias

Unión por Amapá

Amigos para Siempre

Primer Comando de Victoria

Comando Terrorista de MT

Primera Guerrilla de Norte

Amigos dos amigos

Unión del Norte

Bonde dos 30

Comando Oraanizado de Maranon

Bonde dos Malucos

Matia locantinense

La presencia de tantas estructuras que controlan el negocio también es posible por las alianzas que se tejen para distribuir y controlar determinadas zonas. Sin embargo, así como hay grupos aliados, también hay otros que son competencia y tienen enfrentamientos por el control del territorio. Esta situación de disputa por el dominio del negocio pone a la población civil en medio no solo de las dinámicas comerciales que trae la coca, sino de situaciones de vulneración de derechos humanos relacionados con confinamiento, y desplazamiento forzado, así como reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y tráfico sexual, trata de personas y otras violencias sexuales.

Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan la Amazonía se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, racismo estructural y en territorios históricamente excluidos, marginados y con falta de acceso a necesidades básicas, además del hecho de ser población víctima del conflicto armado. Esto hace que el negocio del narcotráfico les brinde una posibilidad económica, pues puede ser más rentable para alimentar a sus familias. Estas comunidades se vinculan en diferentes momentos de la cadena de producción de drogas, principalmente en el eslabón inicial, a través del cultivo y recolección de coca, marihuana y amapola, pero también en su procesamiento y comercialización. La “guerra contra las drogas” ha llevado a que estos territorios y comunidades sean estigmatizados, militarizados y fumigados con aspersiones aéreas, lo que las termina revictimizando y poniendo en riesgo (Abdenur, Pellegrino, Porto, & Brasil, 2019).

La vinculación de la población civil en la cadena del narcotráfico ocurre tanto de forma voluntaria como involuntaria, pero se agudiza en casos en los que los mismos trabajadores, muchas veces niños y jóvenes, son inducidos o se les paga con droga y entran en consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Es conocido el caso de los pueblos indígenas Nukak y Jiw en Colombia, que desde hace varios años se encuentran en situación de alerta en territorios como San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible [FCDS], 2021).

Estas ciudades y centros urbanos de la Amazonía, en donde convergen las diferentes economías ilícitas, han presentado un aumento en los niveles de violencia en los últimos años. En el caso de Brasil, Manaos, capital del estado de Amazonas, es la tercera ciudad más peligrosa del país, con una tasa de homicidios de 50,6 por cada 100.000 habitantes en 2022 (Statista, 2024). Este contexto urbano también se extiende a zonas rurales, en donde estas economías llegan a ocupar territorios como los indígenas y consolidan escenarios de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en zonas mineras de Venezuela se han denunciado casos de tortura, ejecuciones, tráfico y explotación sexual y de niños que trabajan en las minas (Amazon Watch; Infoamazonía; Amazon Underworld; Global Iniciative Against Transnational Organized Crime, 2023).

A pesar de estos contextos de violencia, las comunidades rurales y los pueblos indígenas también han consolidado formas y acciones de resistencia para ejercer control y seguridad sobre sus territorios. En Perú, los wampis, los kakataibos y la población shipibo-konibo-xetebose, han organizado guardias indígenas para proteger a sus comunidades. En Ecuador, la Federación Indígena del Napo se ha movilizado en contra de la minería. En Brasil, los mundurukus, yanomamis y kayapós se han aliado en contra de la minería en su territorio. De todas maneras, los costos de estas resistencias son altos en una de las regiones más riesgosas para ejercer liderazgo ambiental en el mundo. En 2022, más de una quinta parte de los homicidios a defensores ambientales en el mundo, ocurrieron en la Amazonía (Amazon Watch; Infoamazonía; Amazon Underworld; Global Iniciative Against Transnational Organized Crime, 2023).