La pérdida de bosque natural en la Amazonía colombiana tiene un profundo trasfondo en la apropiación ilegal de tierras lo cual comprende: áreas protegidas, baldíos, territorios ancestrales indígenas y terrenos de comunidades locales. Se interrelaciona con actividades económicas como la construcción de infraestructura vial sin planificación, la ganadería y agroindustria, la praderización, la extracción de madera, los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, entre otras (Güiza Suárez et al., 2021). Estos conflictos, han convertido a la Amazonía colombiana en la zona con mayor pérdida de árboles en el país.

La deforestación comienza con la tala de grandes extensiones de bosque natural y continúa unos meses más tarde, con la quema de la vegetación que queda en los terrenos. El establecimiento de cultivos y pasturas es posible gracias a esta quema, que le brinda nutrientes a estos suelos caracterizados por su alta acidez, baja fertilidad y vulnerabilidad a la erosión.

Desarrollo

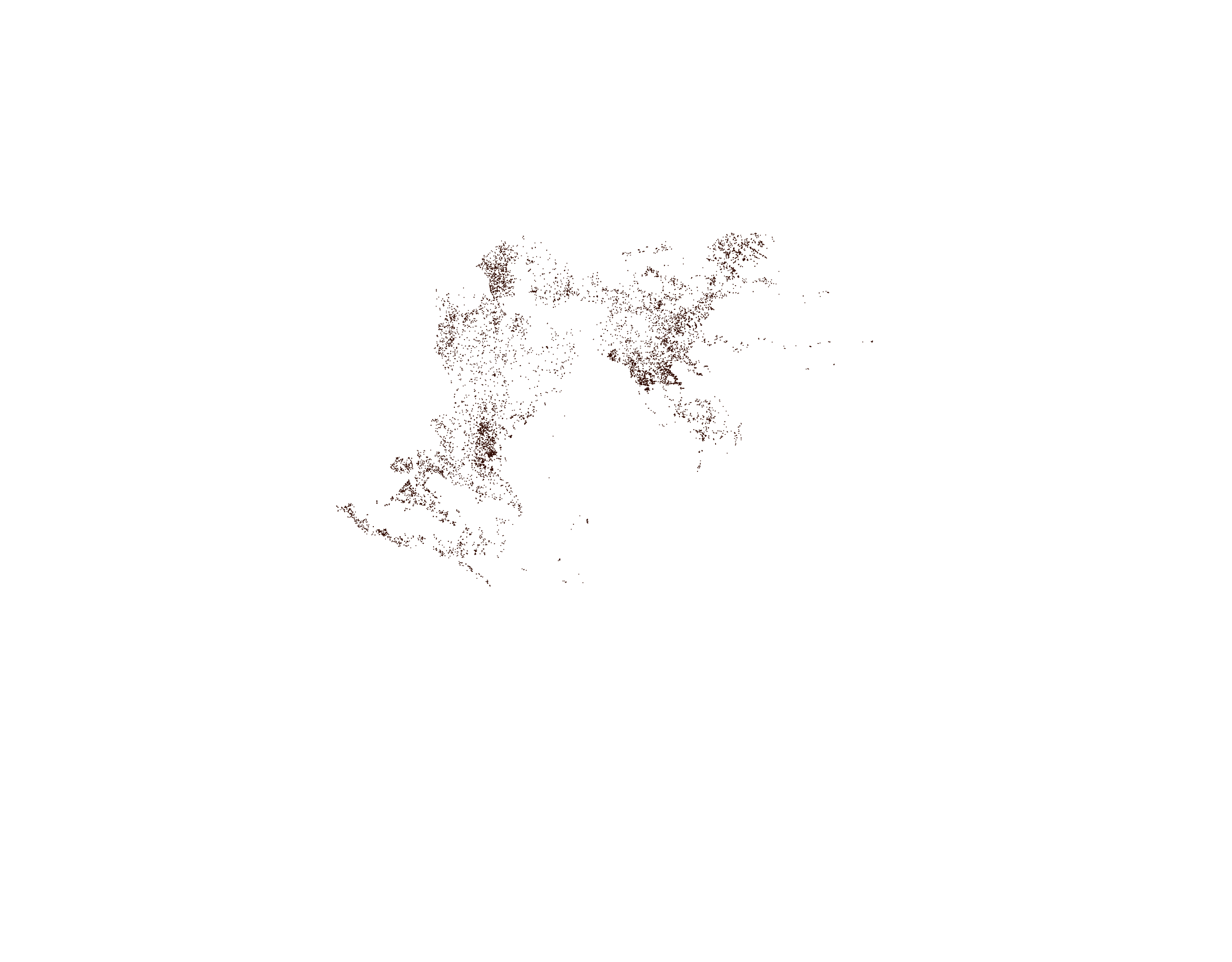

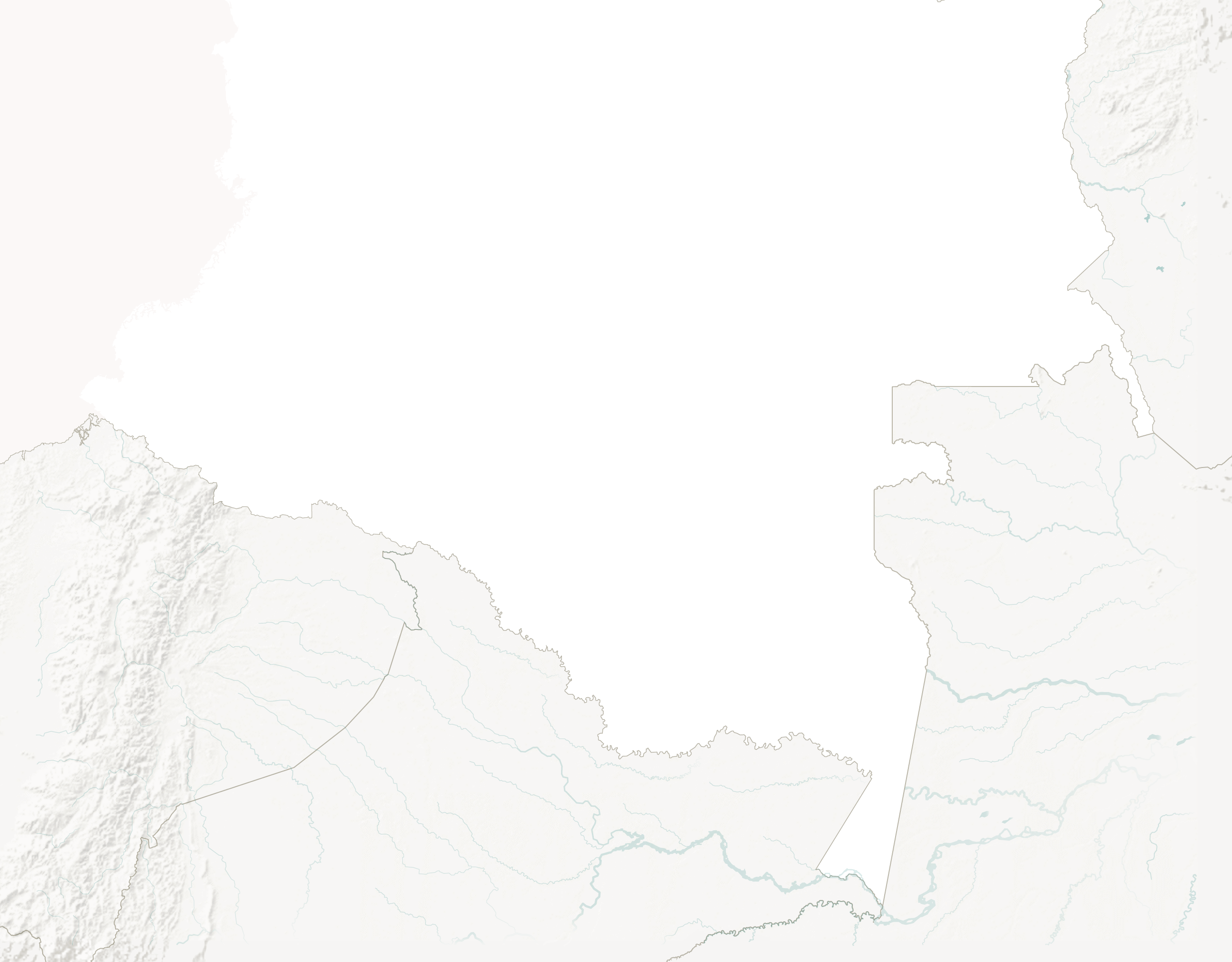

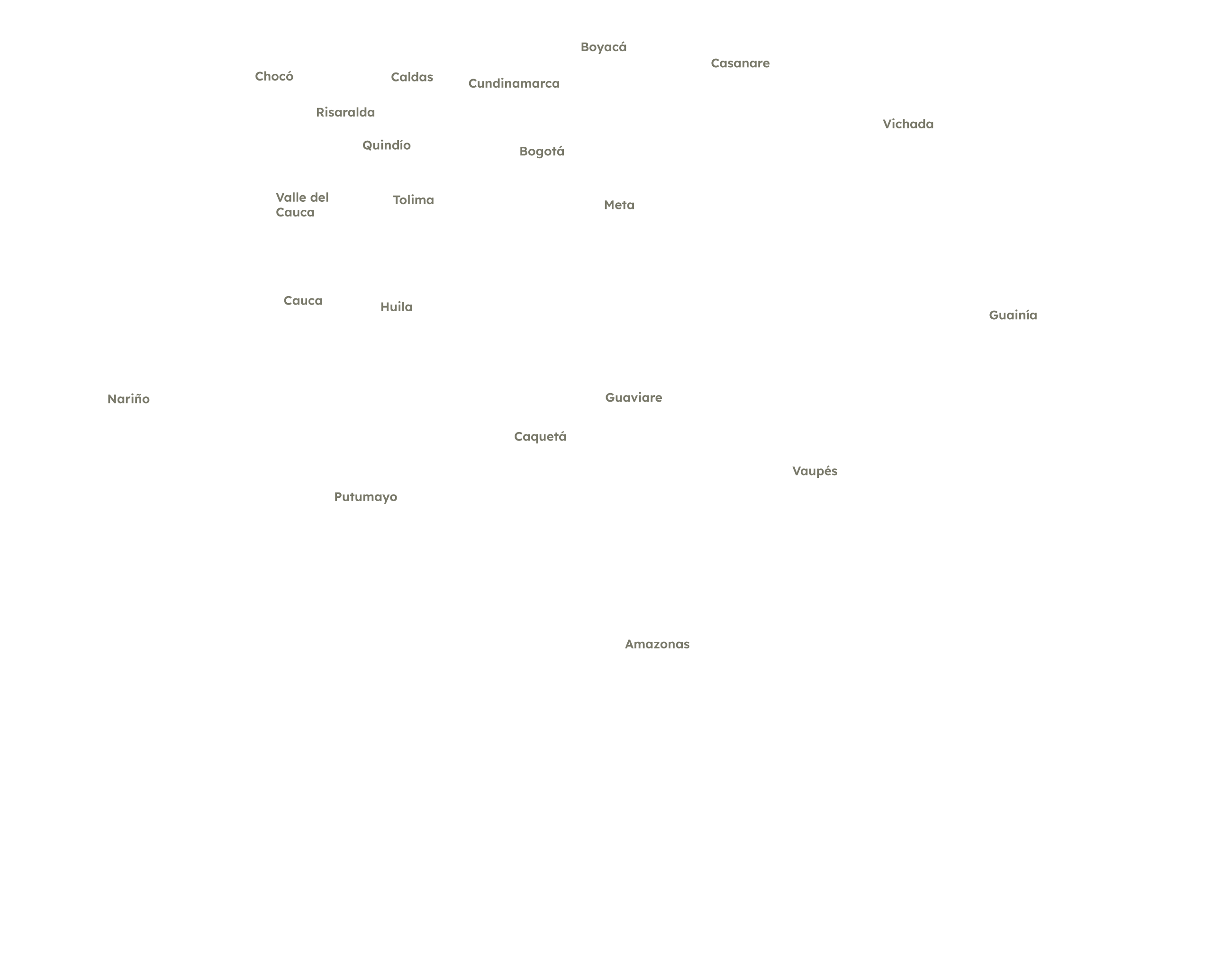

Entre el 2016 y el 2023, la Amazonía colombiana perdió 788.313 hectáreas de bosque (60,49% de la cobertura nacional total perdida) por actividades de deforestación (IDEAM, 2024). Los años más críticos fueron 2017 con 144.147 hectáreas y 2018 con 138.176 hectáreas perdidas de bosque natural (en su conjunto el 39% del total deforestado en la Amazonía), que coinciden con la salida de las ex FARC de estos territorios por cuenta de la firma del acuerdo de paz en 2016.

Fuente

Fuente: FCDS, (2024) elaborado con datos de IDEAM (2024).

No obstante, el incremento de los niveles de deforestación no solo se debe a la débil gobernanza territorial por parte de las entidades estatales, sino también a la apertura de nuevas oportunidades económicas para los habitantes de los departamentos y municipios que han sido profundamente afectados por el conflicto armado.

Contexto

-

788.313 hectáreas de bosque amazónico colombiano se perdieron entre 2016 y 2023, entre ellas 545.000 ha de tierras baldías.

-

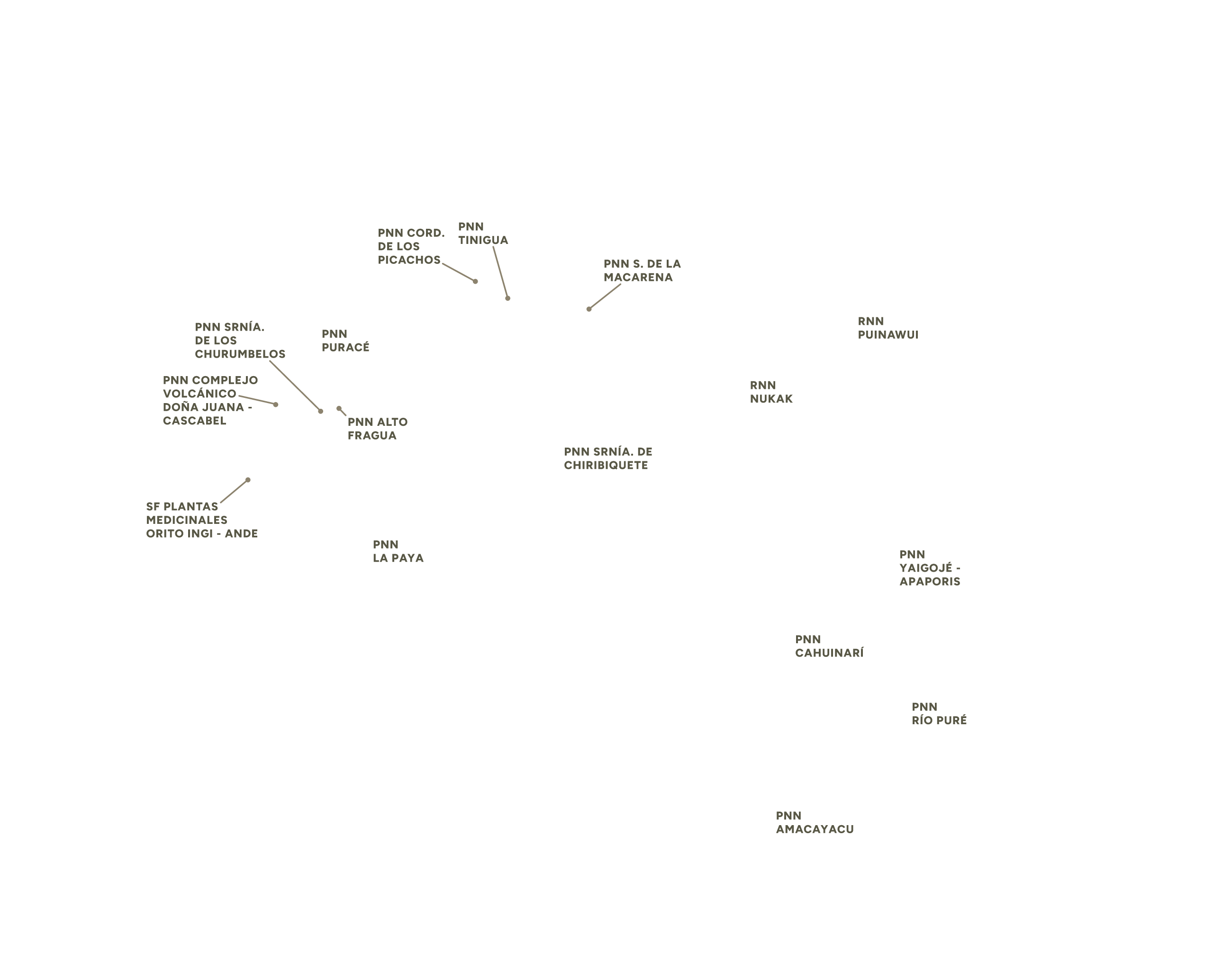

La zona de transición Andes-Orinoquia-Amazonia ha sido la más afectada por la deforestación. En el PNN Tinigua se deforestaron 42.475 ha; en el PNN Sierra de La Macarena 25.991 ha; en el Resguardo Indígena Llanos del Yarí - Yaguará II 13.297,7 ha (entre 2016 y-2023) y en el RI Nukak – Makú, 12.0896 ha.

Fuente: FCDS (2024).

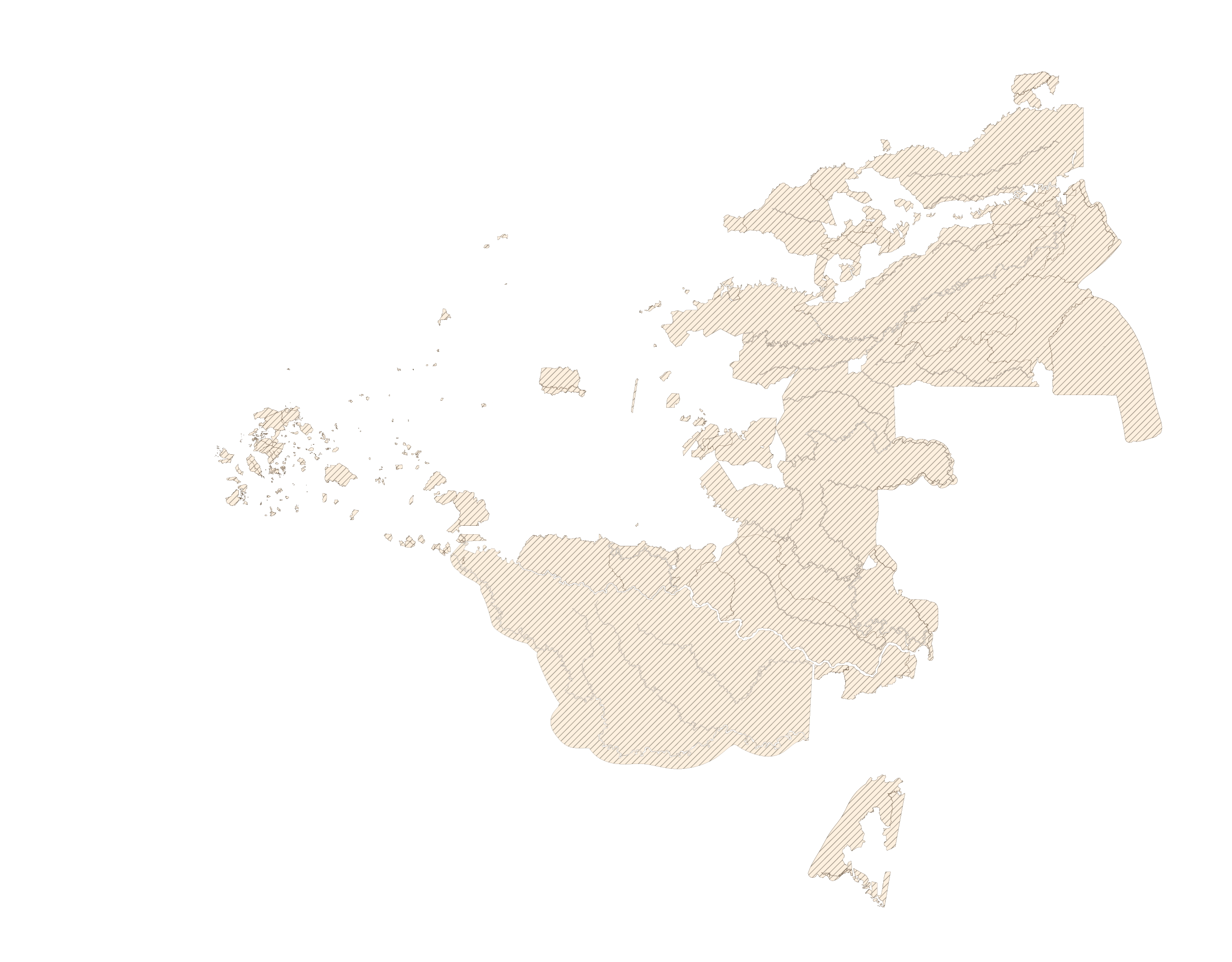

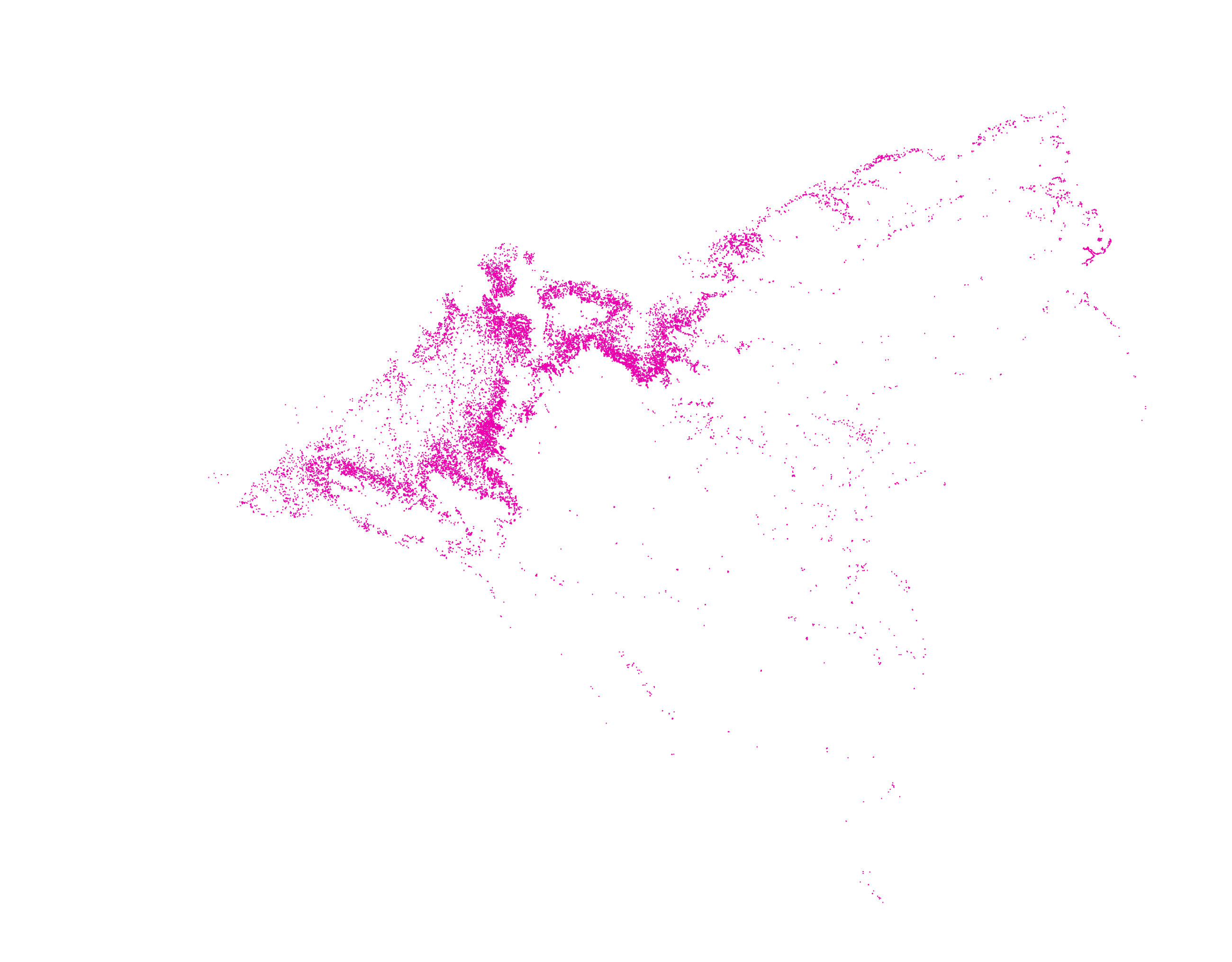

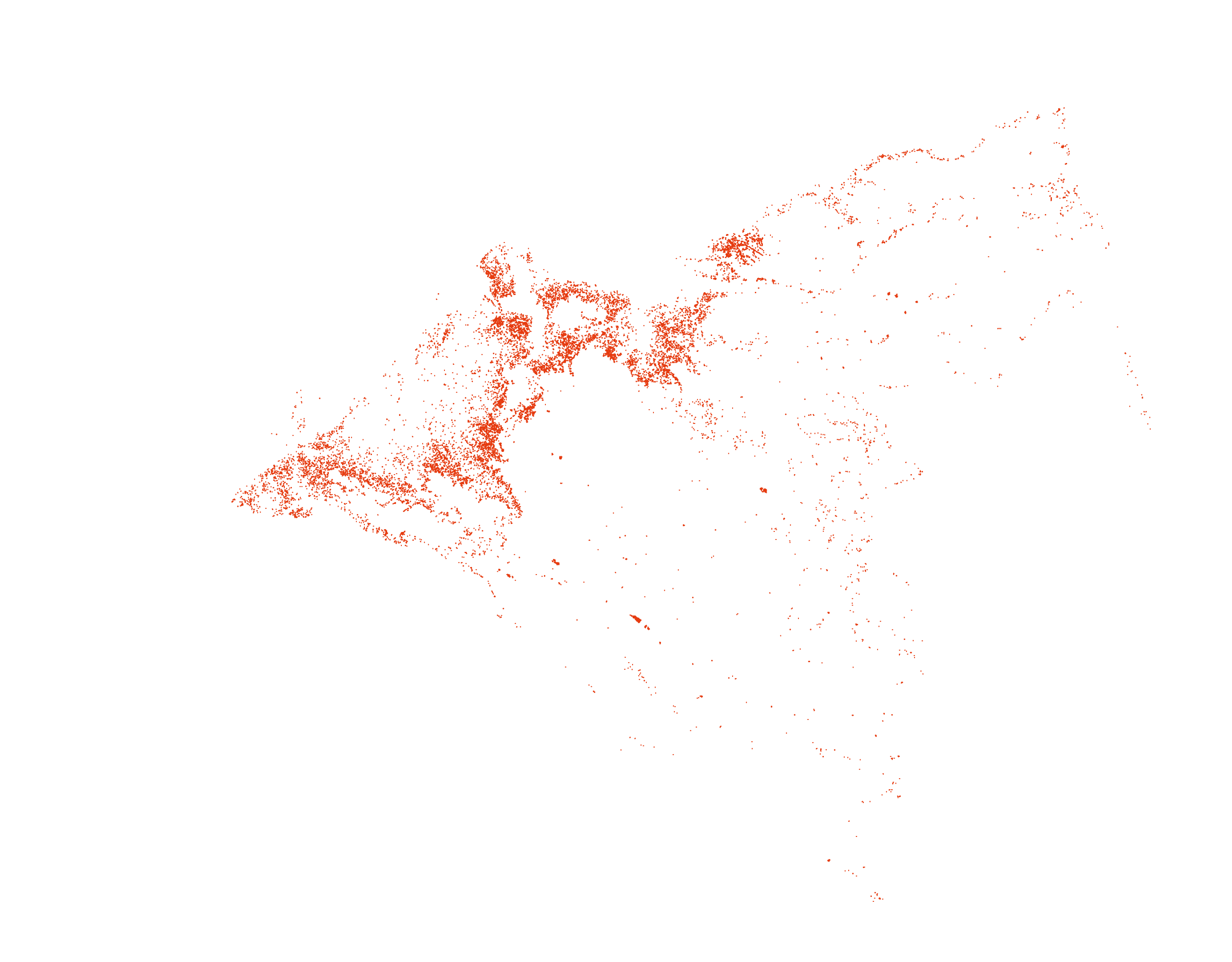

Deforestación en la Amazonía colombiana (2018 - 2023)

Convenciones

-

Bioma amázónico

-

Áreas protegidas SPNN

-

ZRF de la Amazonía Ley 2.a

-

Área monitoreo FCDS

Filtrar:

Ocultar todos

-

Resguardos indígenas

Deforestación por año

-

2018

-

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

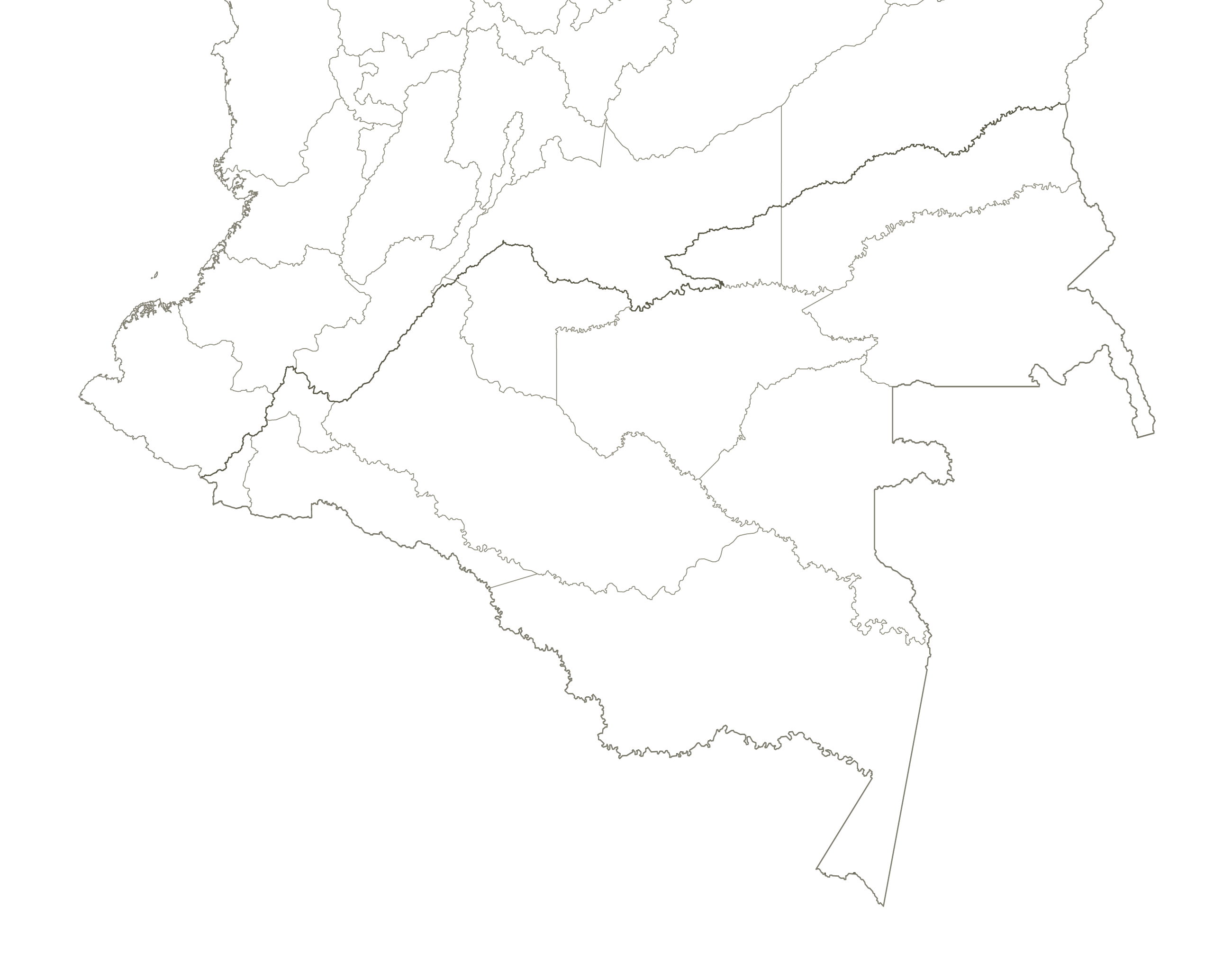

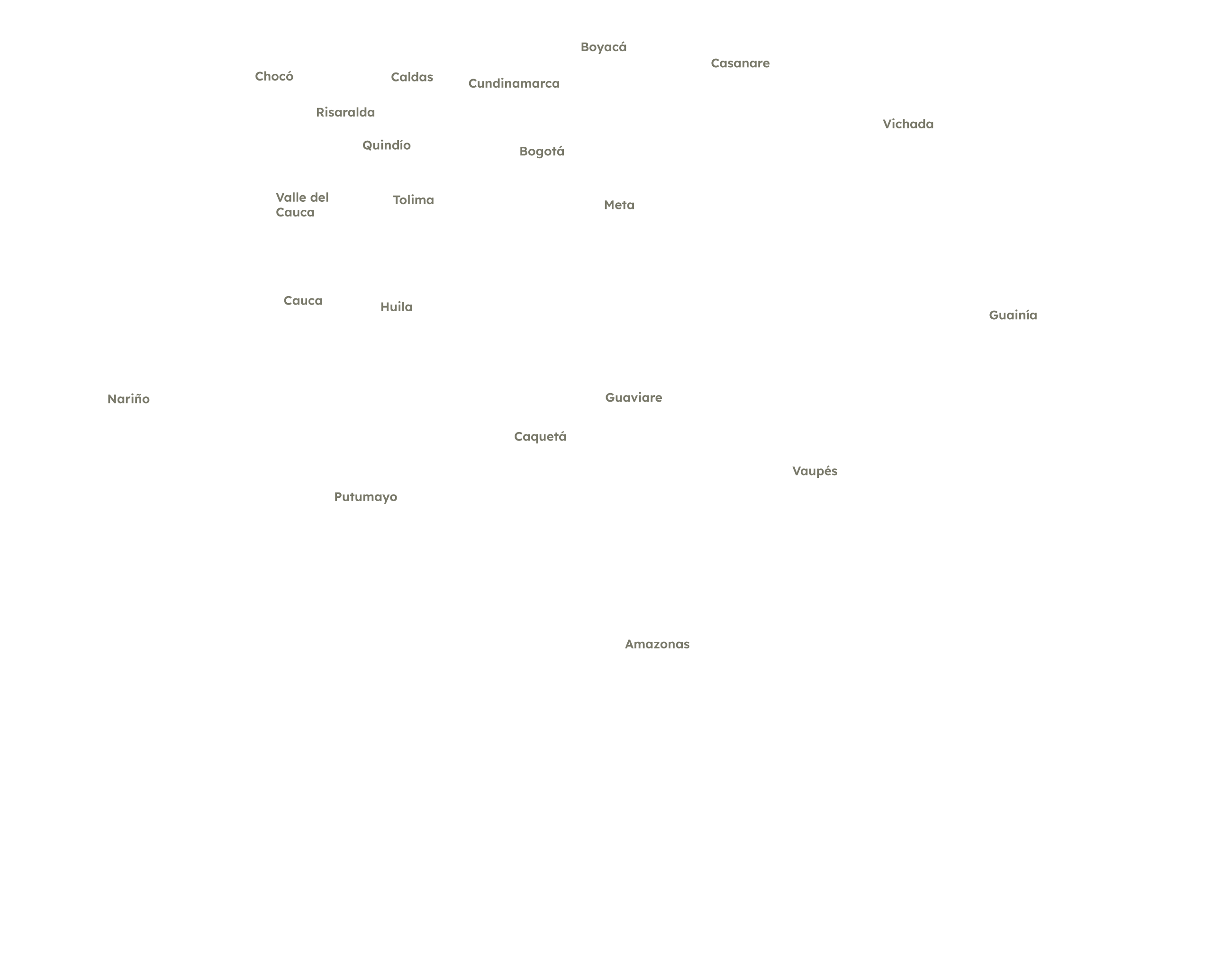

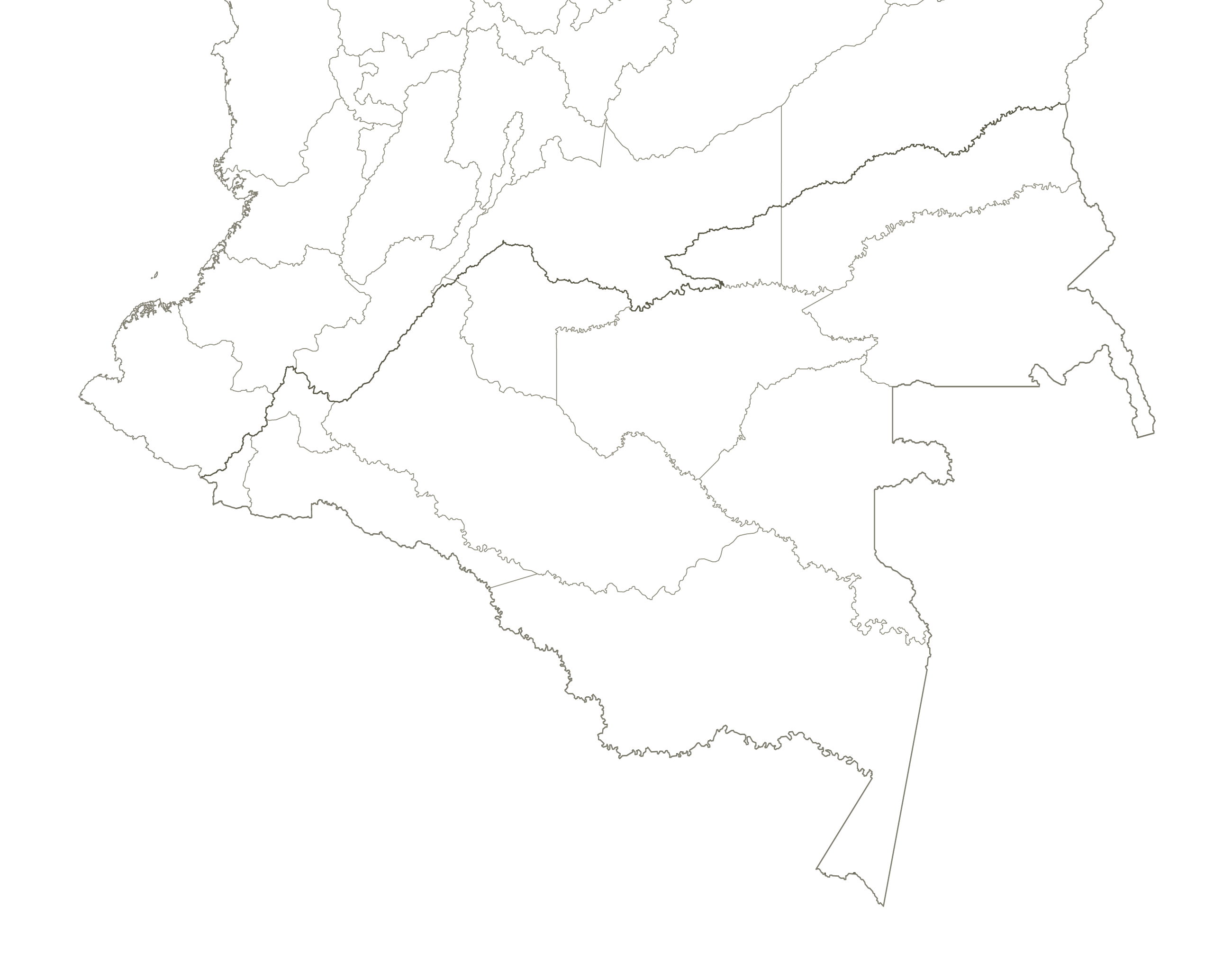

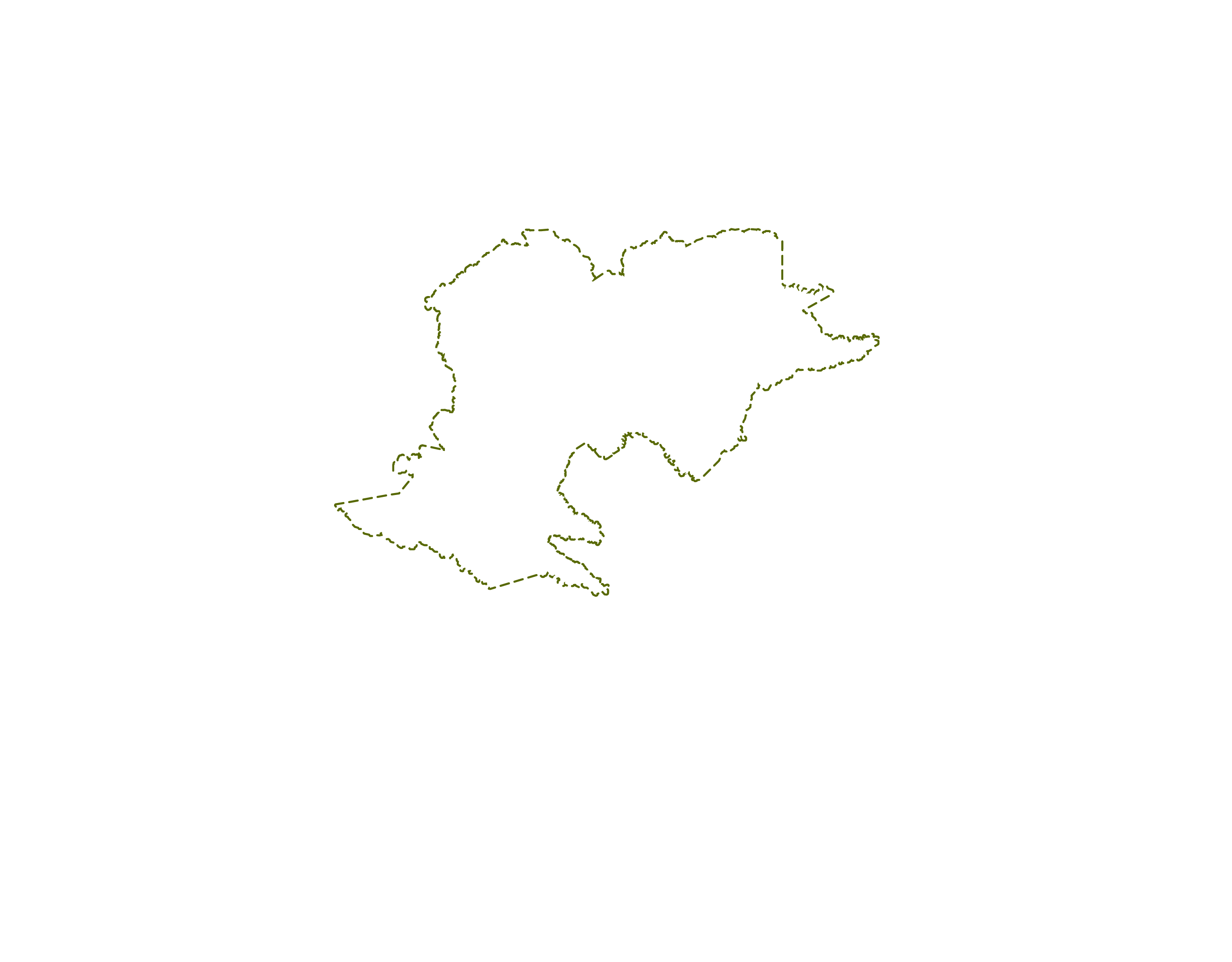

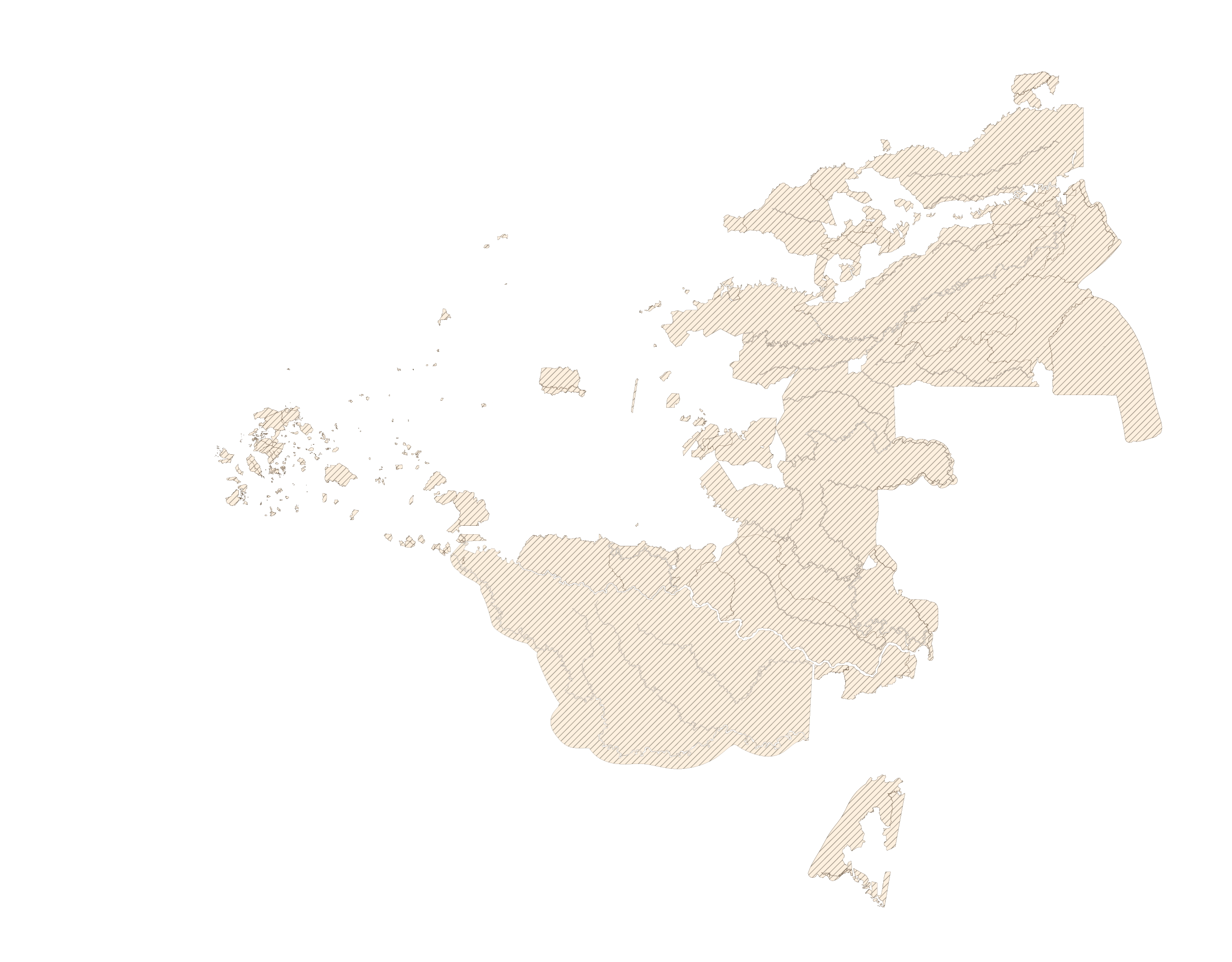

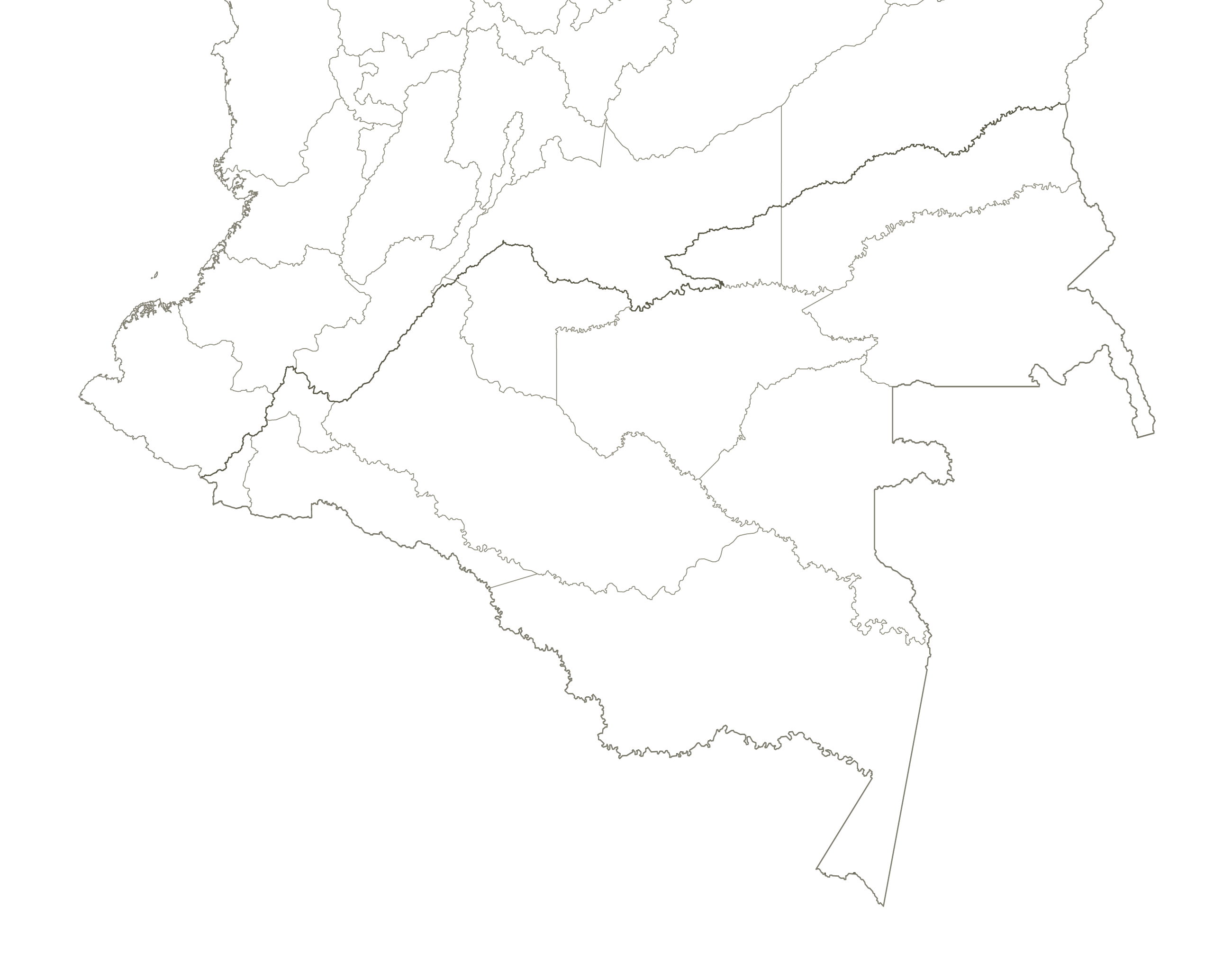

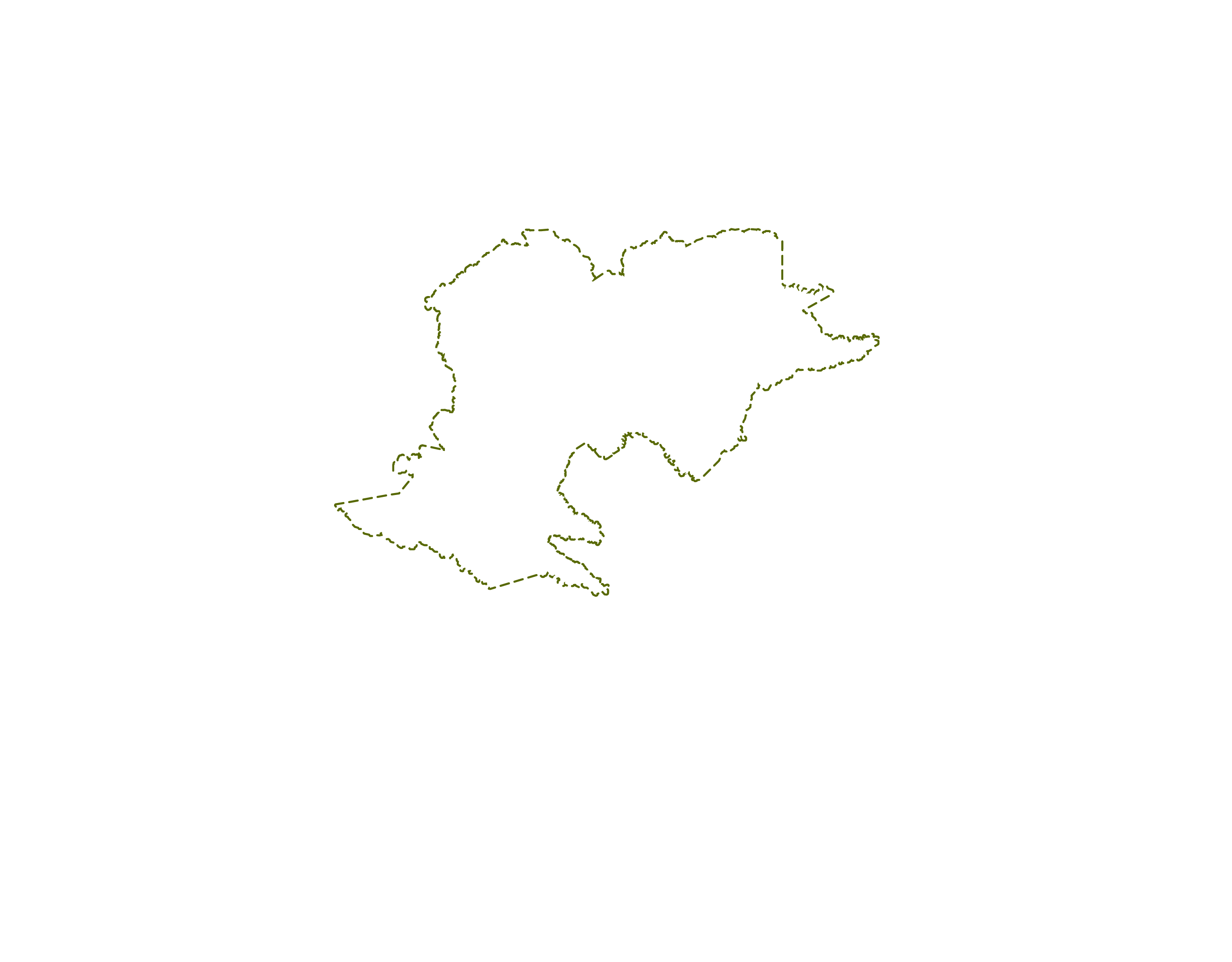

La zona con mayor concentración de área deforestada en la Amazonía colombiana se ha denominado como el “Arco de Deforestación Amazónico (ADA)” (antes conocido como Arco Noroccidental de Deforestación) Esta área no cuenta con una definición geográfica por alguna entidad del orden nacional o regional; su análisis y seguimiento por parte de la Fundación Conservación y Desarrollo (FCDS) ha variado conforme a su estudio y a las priorizaciones manifestadas por parte de las entidades cooperantes.

De esta manera, la FCDS identifica el ADA a través de 16 municipios: El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare y Calamar en el departamento del Guaviare; San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano en el departamento del Caquetá; La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Uribe, San Juan de Arama y Mesetas al sur del departamento del Meta y Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo.

Para realizar el seguimiento en el Arco, la FCDS monitorea de manera anual las zonas donde se concentra la pérdida de bosque conocidas como núcleos de deforestación.

Fuente

Fuente: FCDS (2024).

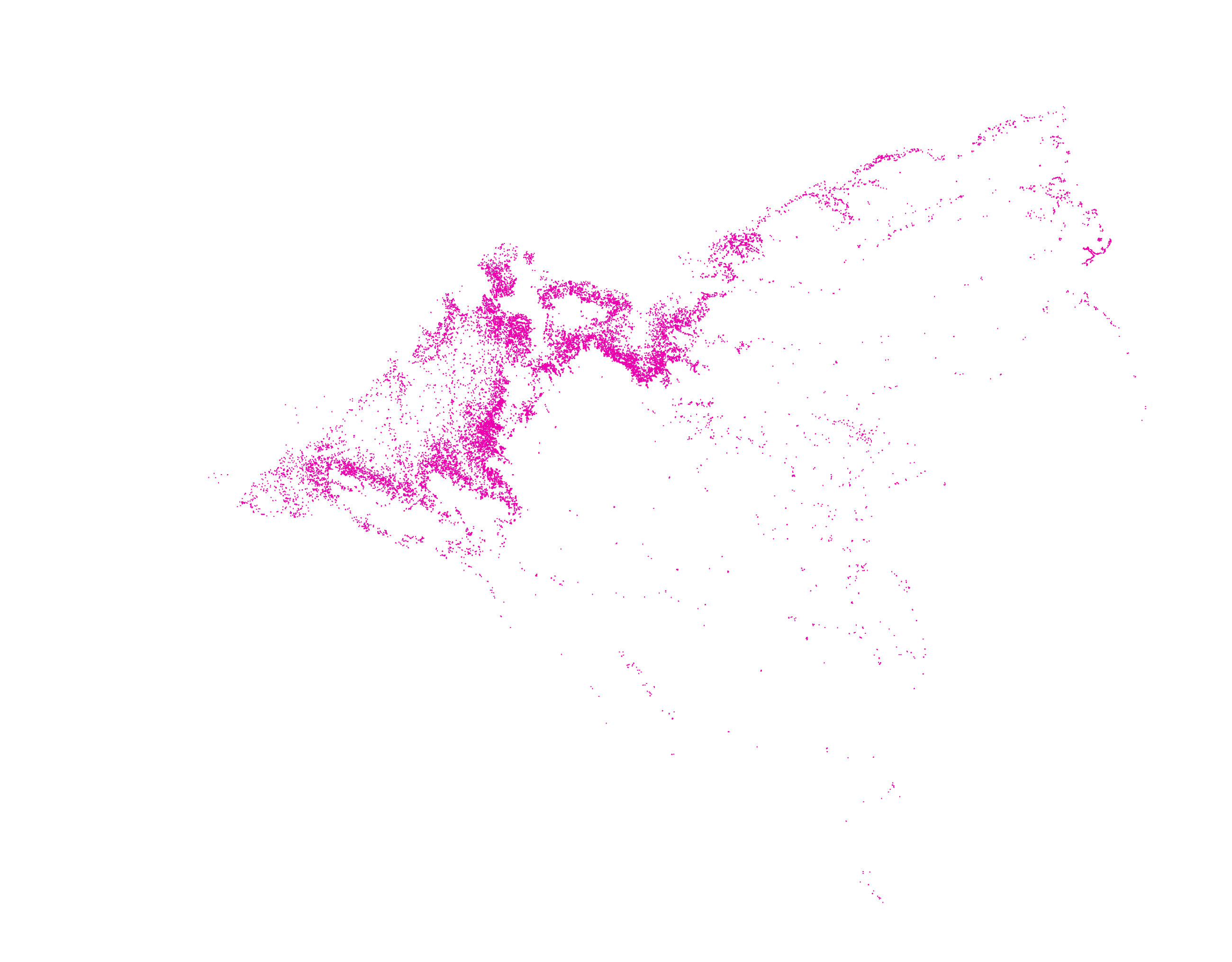

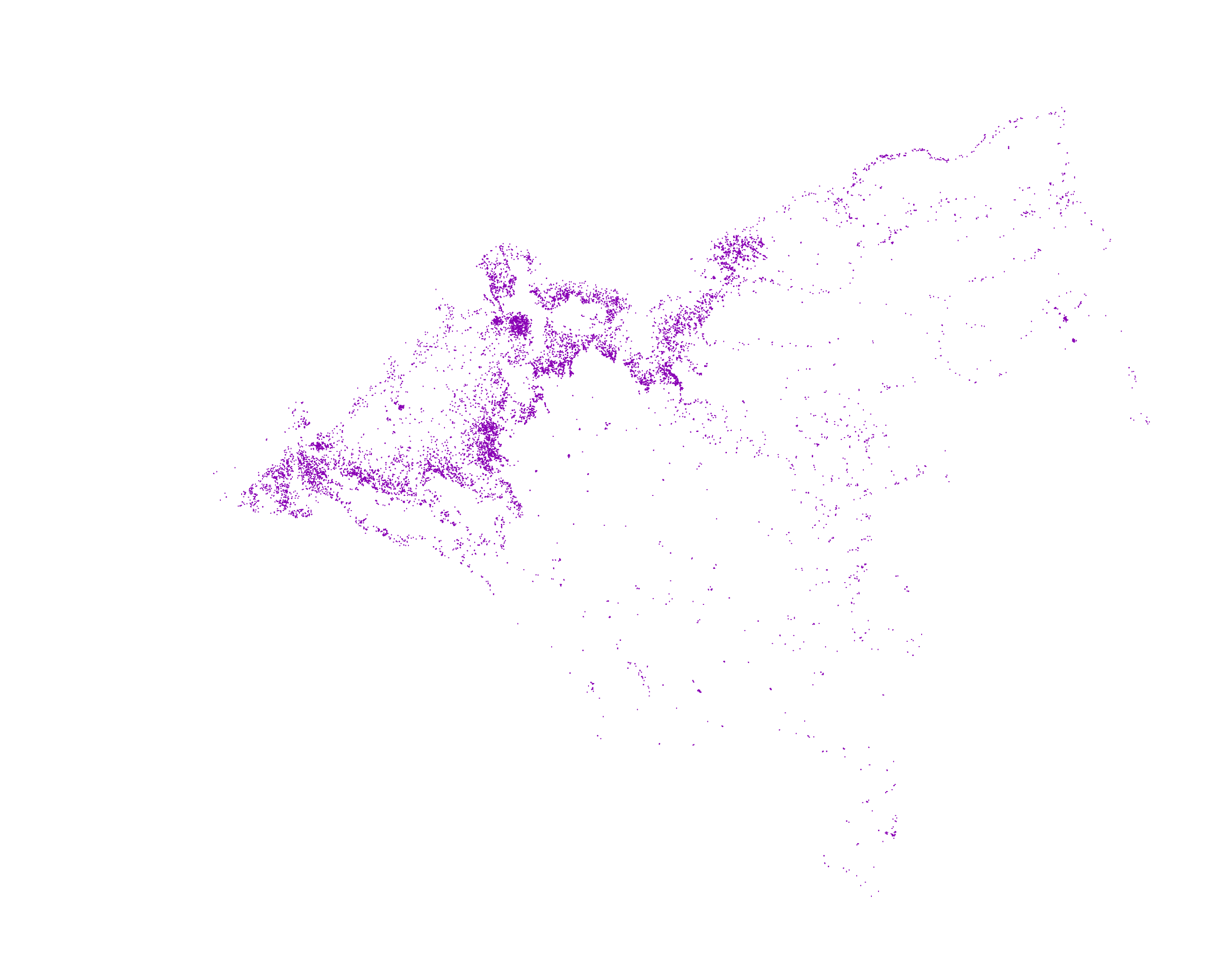

Núcleos de deforestación en la Amazonía colombiana

Convenciones

-

Bioma amázónico

-

Áreas protegidas SPNN

-

ZRF de la Amazonía Ley 2.a

-

Área monitoreo FCDS

Filtrar:

Ocultar todos

-

Resguardos indígenas

-

Concentración deforestación

moderada

alta

Entre 2016 y 2023 fueron deforestadas 574 mil 350 hectáreas de tierras públicas (áreas protegidas del SPNN, resguardos indígenas y reservas forestales establecidas por la Ley 2da de 1959) Asimismo, la FCDS estimó que el tamaño promedio de los lotes deforestados en 2023 fue de 2,30 hectáreas, de los cuales al menos el 20% se encuentran por encima de la media y el 4% superan las 10,00 hectáreas.

Fuente

Fuente: FCDS (2024) elaborado con datos de IDEAM (2024).

Deforestación por temporada climática 2019-2023

Para el análisis de la deforestación en la Amazonía es clave comprender que este proceso responde, entre otras cosas, al clima de la región, por lo cual resulta fundamental conocer el calendario del clima de la selva amazónica, así como el régimen bimodal que se presenta en el territorio. En los periodos secos se facilitan los aspectos logísticos de la tala, así como el uso del fuego para la quema del rastrojo.

La tala ocurre por lo general entre los meses de diciembre y febrero, época en la que se presenta la temporada seca más fuerte: la poca ocurrencia de lluvias permite que la madera se seque y luego pueda ser quemada en marzo. El inicio de la temporada de lluvias (marzo-abril) incide en la reducción de la pérdida de bosque que continúa hasta el inicio del último trimestre del año (Visión Amazonía y MMA, 2022).

Fuente

* La información para el año 2023 es parcial.

Fuente: Alertas Tempranas de Deforestación (ATD) trimestrales en los principales núcleos - periodo 2019 – 2023, IDEAM.

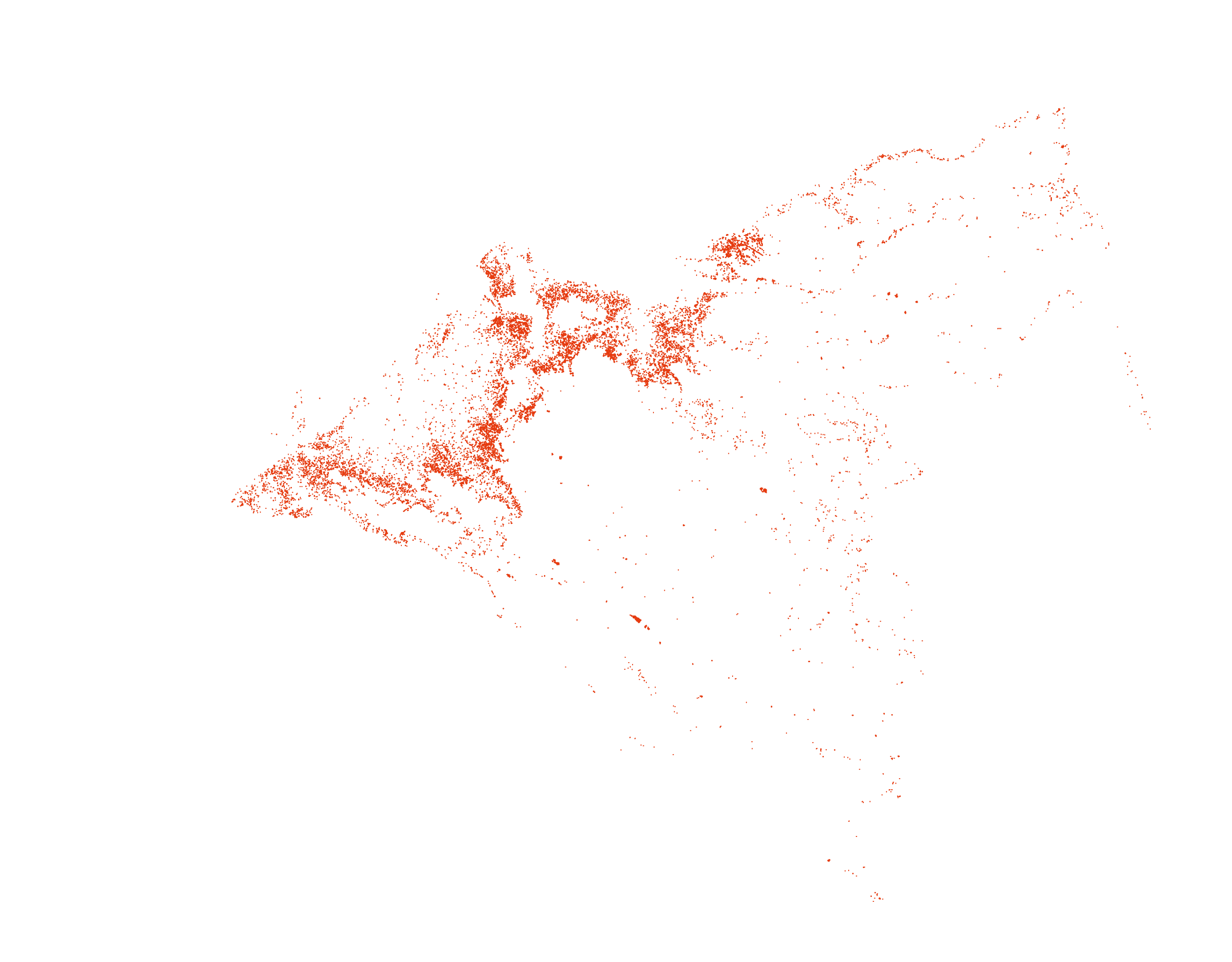

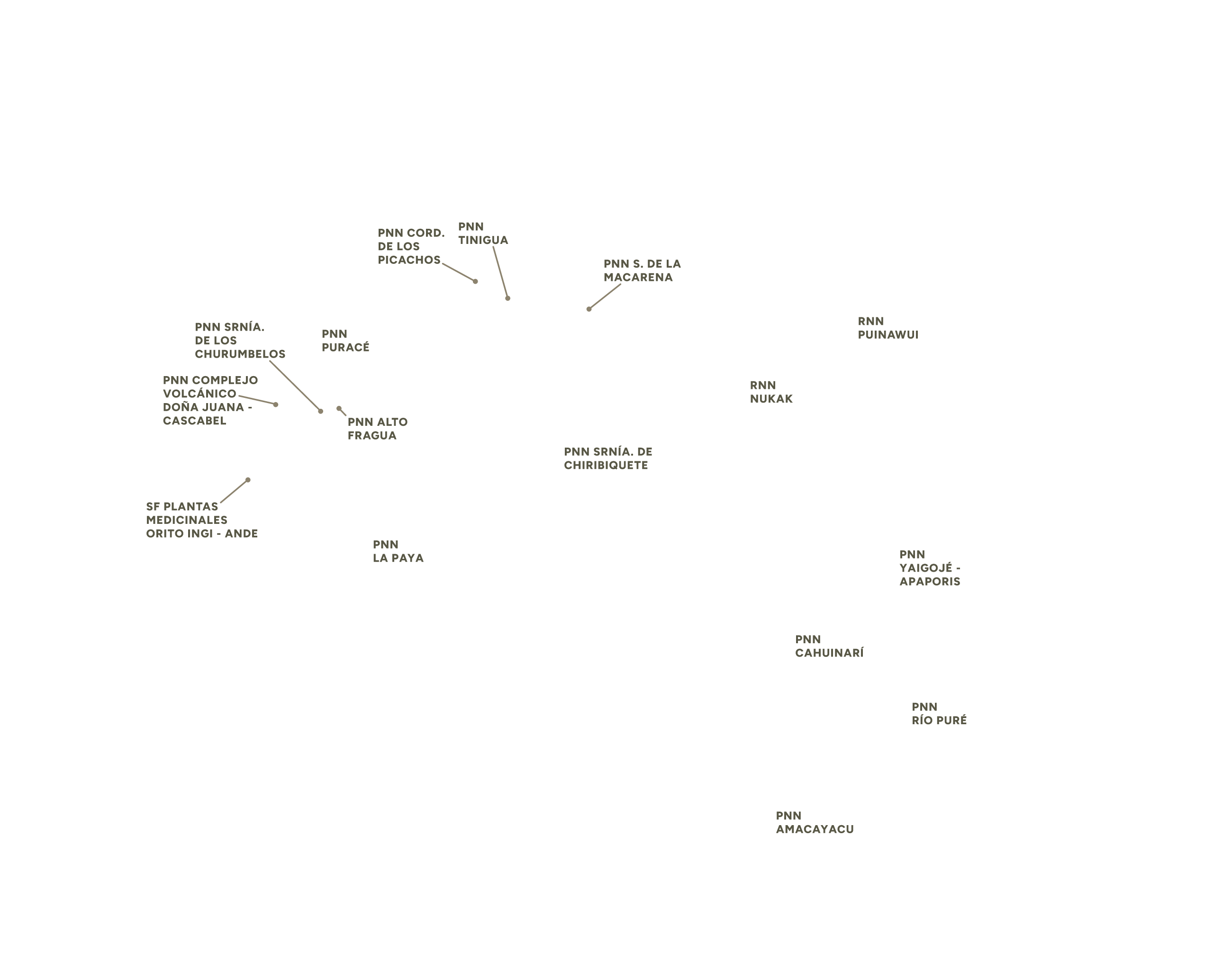

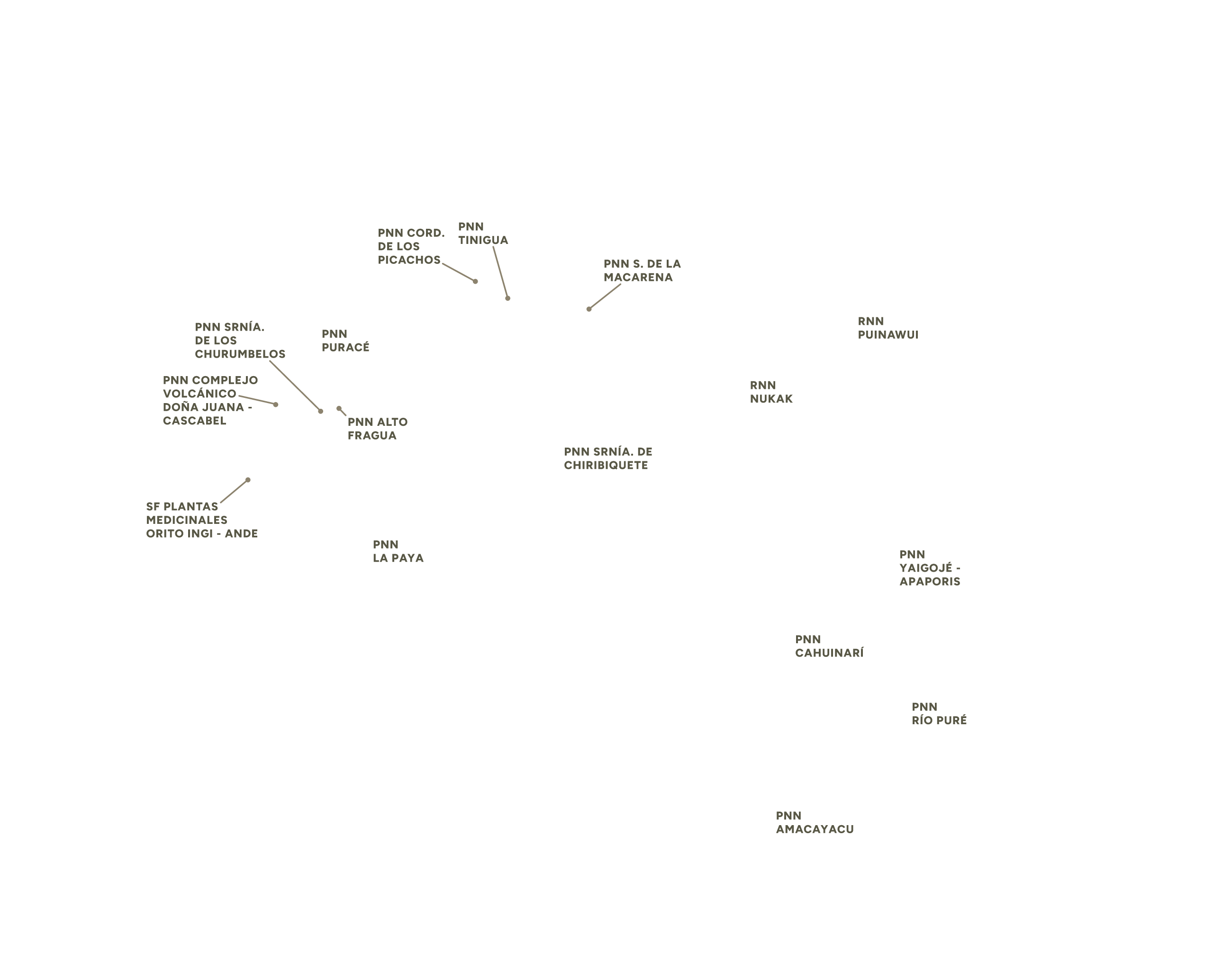

Deforestación en áreas del Sistema de Parques Nacionales

Las áreas de manejo diferenciado para la conservación también se han visto afectadas por las talas en las últimas décadas: 13 de las 14 áreas del SPNN ubicadas en territorios amazónicos reflejan procesos de deforestación. El PNN Tinigua es el más deforestado del país y de Latinoamérica, tanto así que entre los años 2016 y 2023 perdió la mitad de su área en bosque (42.474 ha). Le sigue el PNN Sierra de la Macarena, con un acumulado de 21.290 hectáreas perdidas en el mismo periodo.

Fuente

Fuente: FCDS, (2024) elaborado con datos Minambiente - IDEAM (2024).

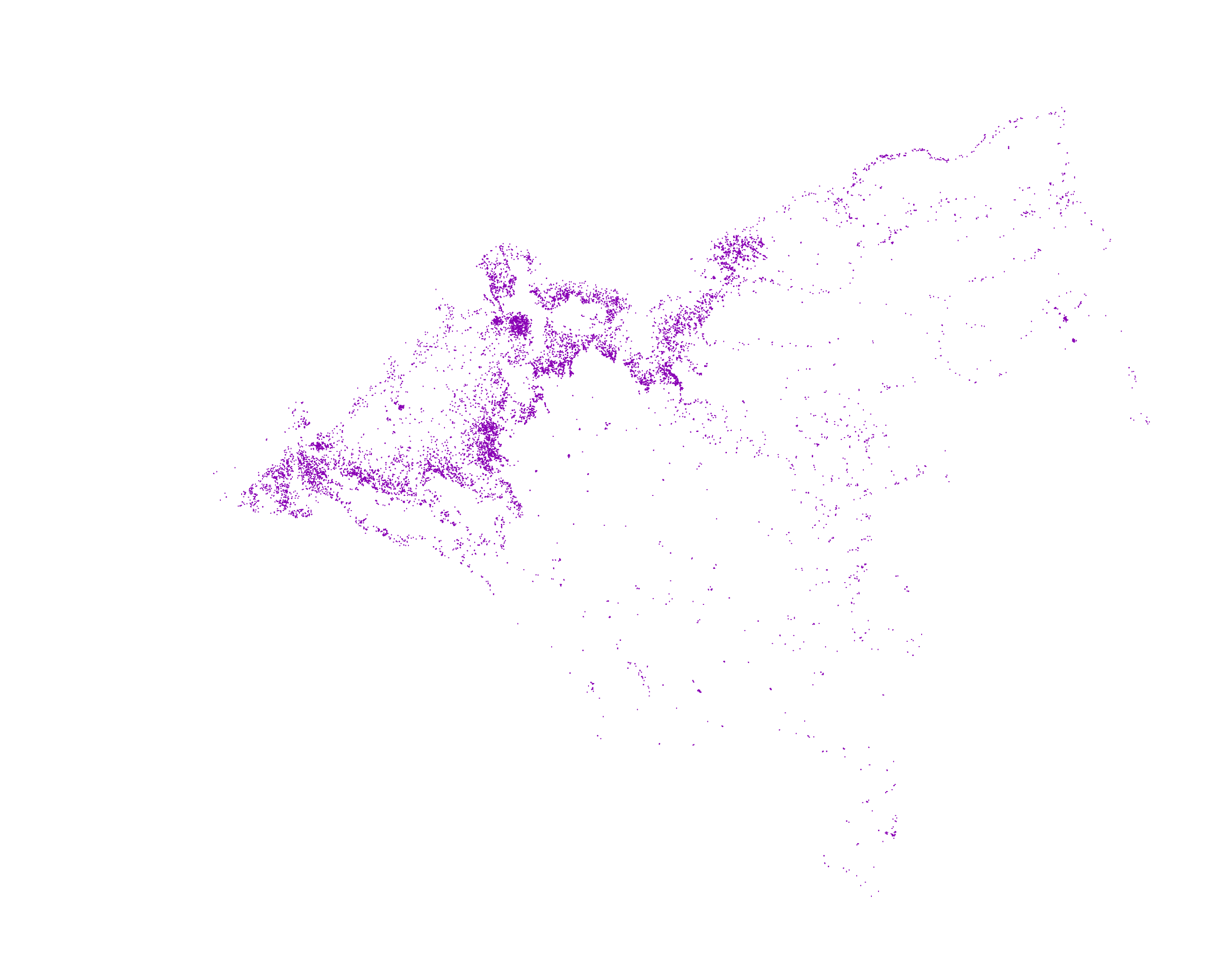

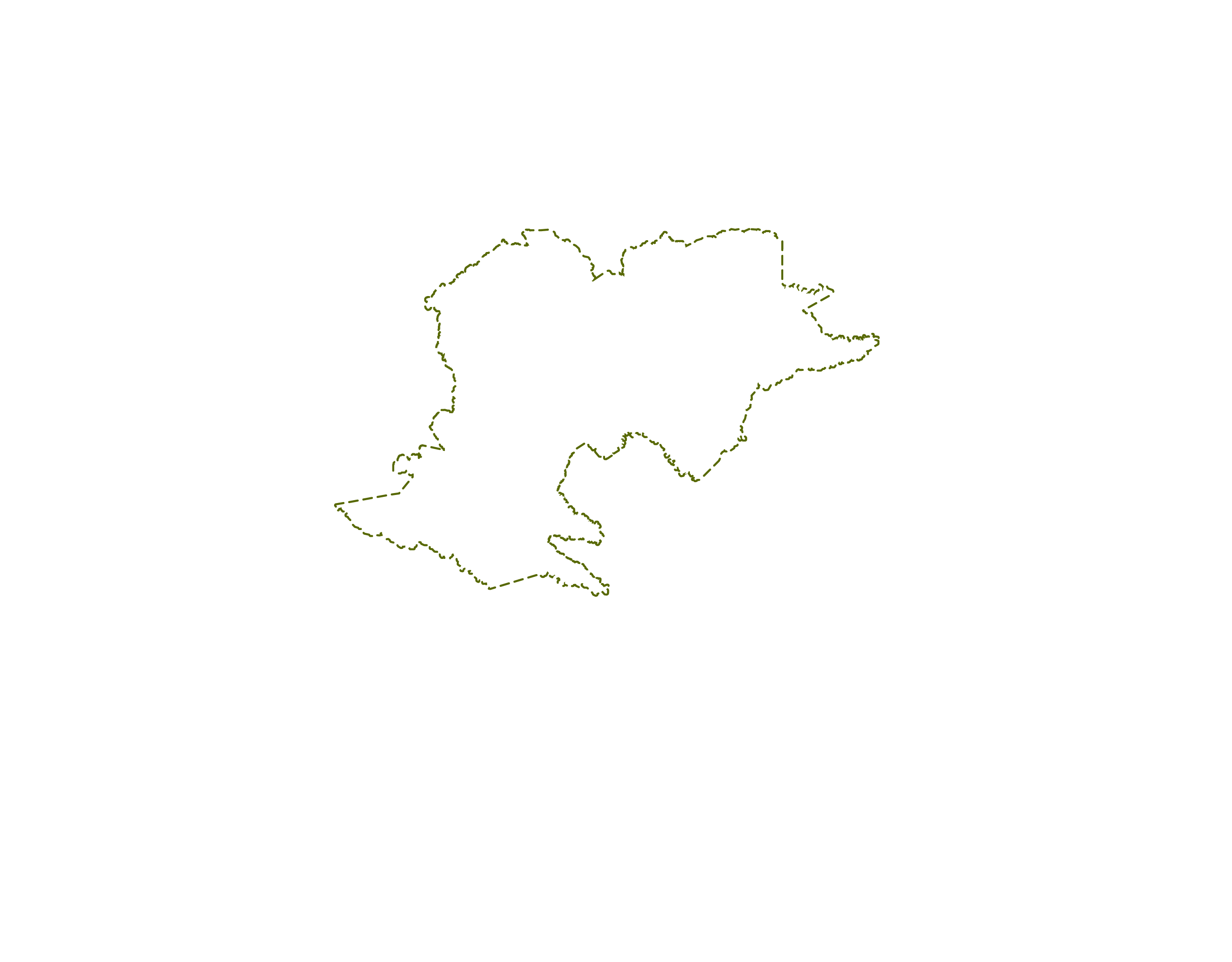

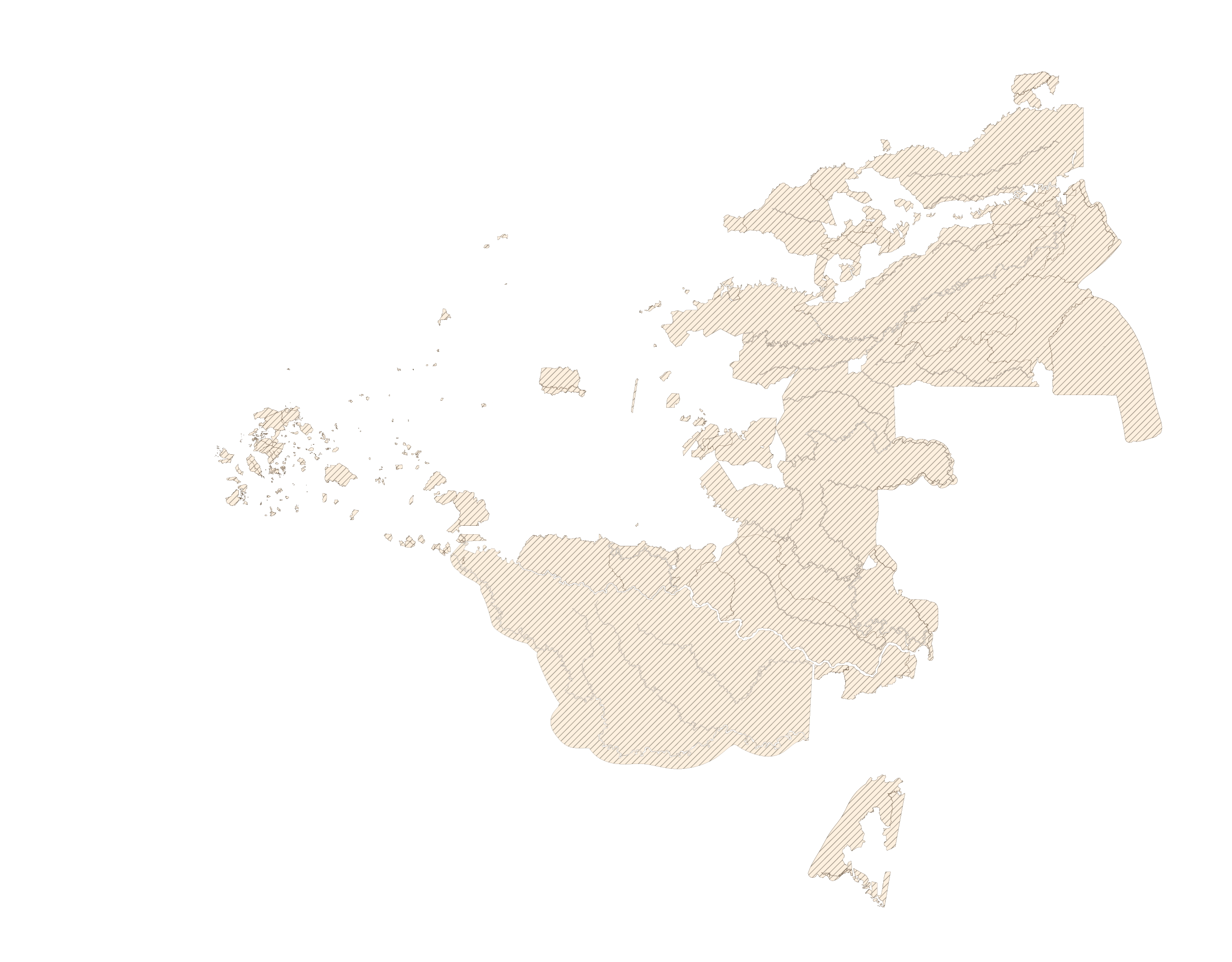

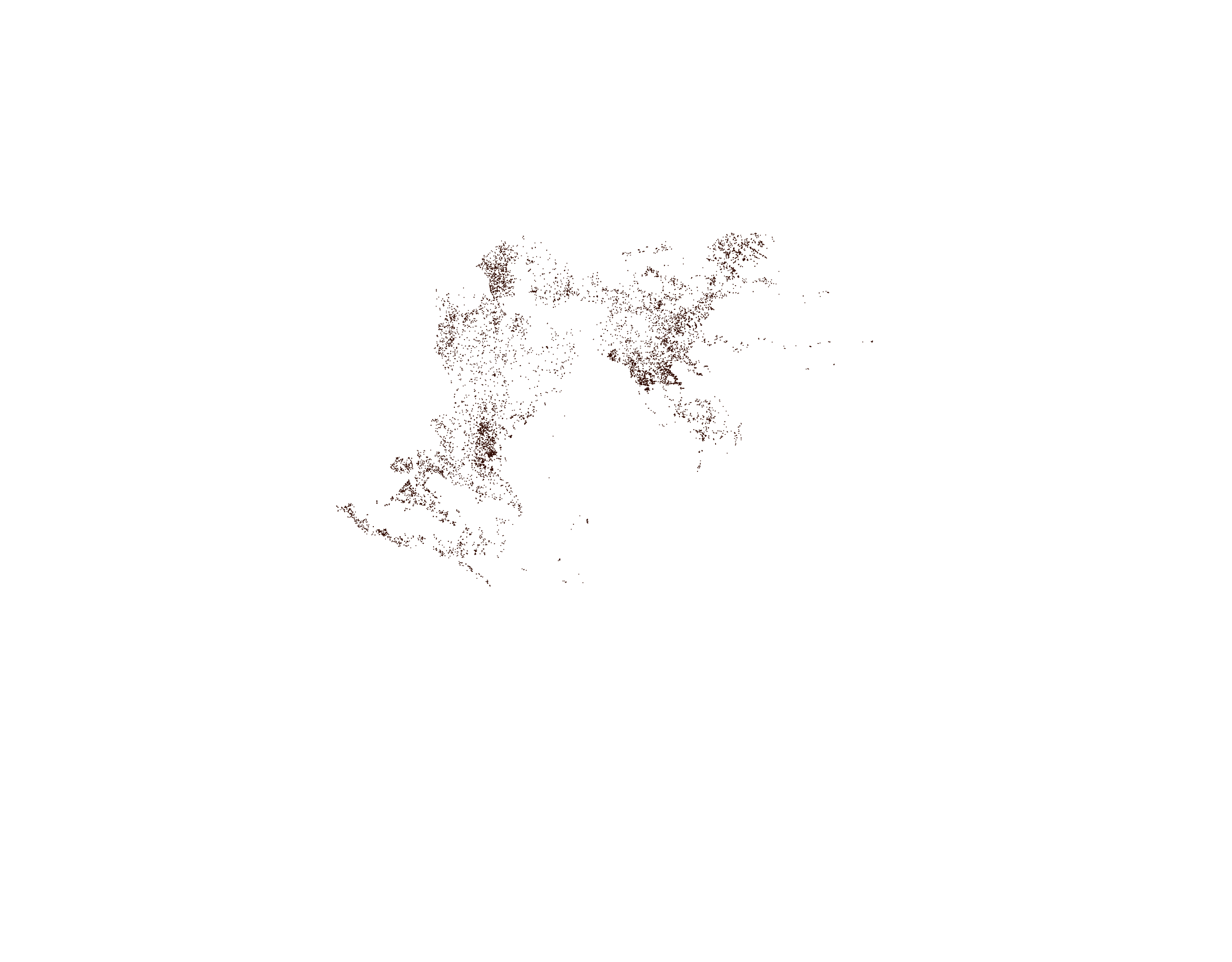

Deforestación en resguardos indígenas

La deforestación también se concentra en los resguardos indígenas (RI) amazónicos ubicados en inmediaciones a áreas objeto de preservación y conservación. La pérdida de bosque se concentra especialmente en el resguardo Nukak-Makú, con un 59% de la deforestación presentada entre 2018 a 2023. En los últimos 5 años se ha perdido el 3% del R.I. Nukak Makú y el 7% del área de bosque de R.I. Llanos del Yarí – Yaguará II.

Fuente

Fuente: FCDS, (2024) elaborado con cifras IDEAM (2024).

La consolidación de nuevos espacios abiertos de deforestación ha provocado, además, la fragmentación del sector occidental del resguardo Nukak-Makú y de todo el resguardo Llanos del Yarí – Yaguará II, el cual sufrió un proceso de precisión de límites en 2023.

Fuente

Fuente: FCDS (2024) elaborado con datos Minambiente (2022), PNNC (2023), ANT (2023), SINCHI (2022) e IGAC (2023).

Resguardos indígenas con mayor deforestación (2018 – 2023)

Convenciones

-

Bioma amázónico

-

Áreas protegidas SPNN

-

ZRF de la Amazonía Ley 2.a

-

Área monitoreo FCDS

Filtrar:

Ocultar todos

-

Resguardos indígenas

Resguardos indígenas con mayor deforestación

-

1

Llanos del Yarí - Yaguará II:

12.635 ha.

-

2

Nukak - Makú:

10.666 ha.

-

3

La Yuquera:

1020 ha.

-

4

Selva Matavén:

5473,6 ha.

-

5

Predio Putumayo:

5740,12 ha.

Deforestación por año

-

2018

-

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

Aunque durante el último periodo seco (entre 2022 y marzo de 2023), la tala de bosque disminuyó en los 55 resguardos indígenas ubicados en el Arco de Deforestación Amazónico, donde se talaron 3.831 hectáreas, esto representa una reducción del 28% en comparación con el periodo anterior.

Como se pudo observar, la pérdida de cobertura forestal avanza en la Amazonía colombiana y guarda una relación profunda con la apropiación ilegal de tierras, el desarrollo de actividades económicas como la construcción de infraestructura vial sin planificación, la ganadería y agroindustria, la praderización, la extracción de madera, cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, y por su puesto, a una gobernanza territorial débil.

También se hace cada vez más evidente la fragmentación de los territorios indígenas como el Nukak - Makú y el resguardo Llanos del Yarí – Yaguará II afectando de manera directa su pervivencia.