En el bioma Amazónico colombiano, la instalación y ampliación del monocultivo de palma de aceite implica un cambio de uso de tierras que están designadas para la conservación ambiental y protección de los ecosistemas naturales, lo cual va en contra de la normativa ambiental establecida en Colombia.

En la zona de transición entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana se encuentran más de 35 mil hectáreas de cultivo de palma de aceite, de las cuales 176 se ubican en el municipio de San José del Guaviare.

Desarrollo

En el territorio nacional se cuenta con cuatro regiones bien diferenciadas en donde se desarrolla el monocultivo de palma de aceite o palma africana (Elaeis guineensis): la zona norte (departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena, Antioquia, Córdoba y La Guajira), la zona central (departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander), la zona nororiental (departamento de Nariño) y la zona oriental (departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guaviare).

En los últimos años, en el sector de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, la producción de este monocultivo ha ido en crecimiento. Por un lado, las plantas de procesamiento de los frutos pasaron de ser 16 a 32 entre 2011 y 2022, y por el otro, el terreno dedicado al cultivo se incrementó entre 2010 y 2021, pasando a tener 149.315 ha. En esta zona el aumento anual ha sido del 5%, siendo la tasa de crecimiento más pronunciada en el ámbito nacional en ese periodo de tiempo (FCDS y IUCN, 2023).

Fuente

Fuente: FCDS.

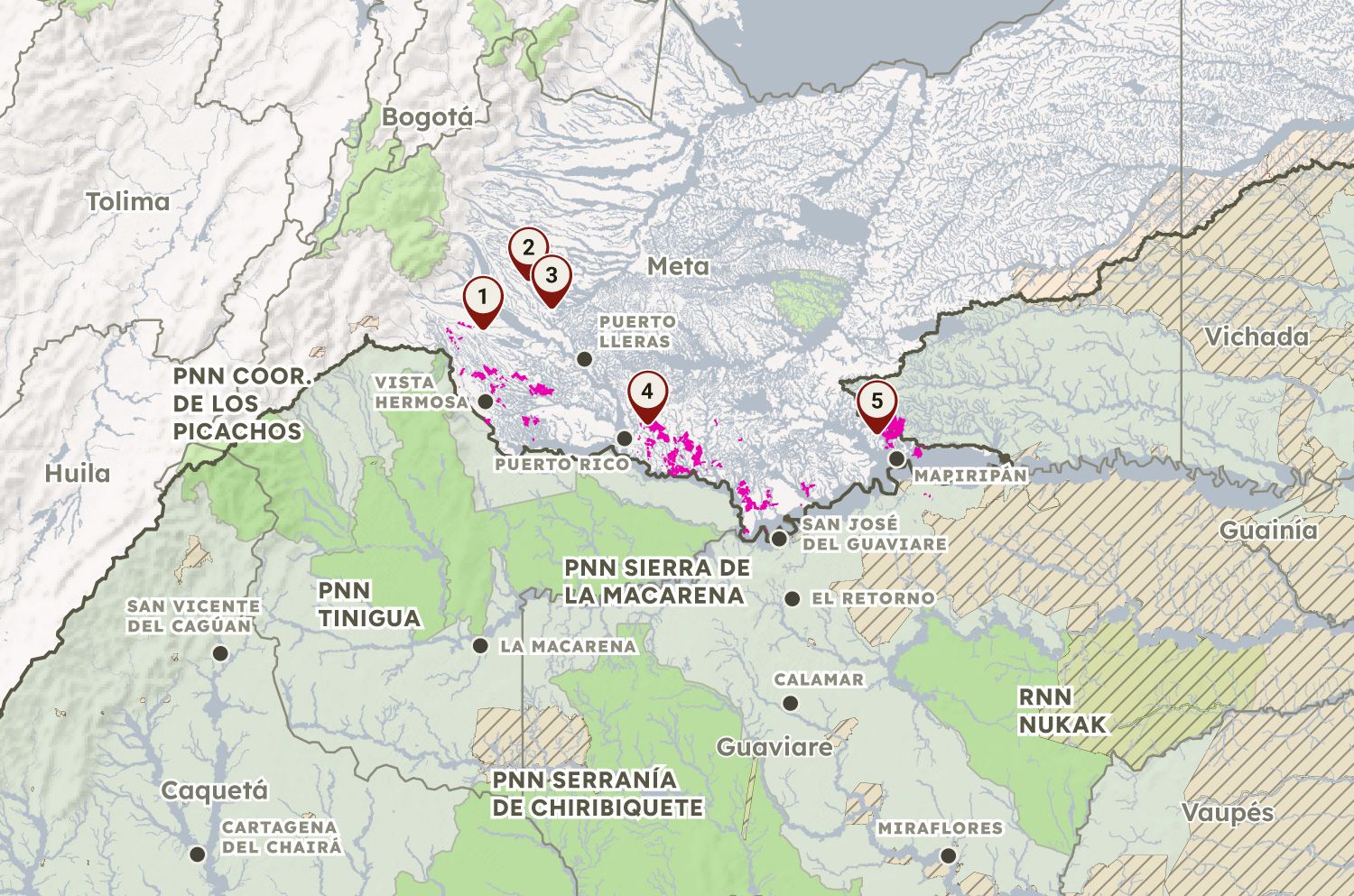

Localización de los cultivos de palma en los departamentos del Meta y el Guaviare

Convenciones

Bioma amázónico

Áreas protegidas SPNN

Resguardos indígenas

Cultivos de palma de aceite

Zonas inundables

Principales plantas extractoras

1

Agropecuaria La Rivera Gaitan S.A.S.

2

Entrepalmas S.A.S.

3

Agropecuaria Santamaria S.A.

4

Aceites Cimarrones S.A.S. Zona Franca

5

Poligrow Colombia S.A.S.

Esta zona de transición tiene una gran importancia ambiental para el país, ya que alberga tres biomas bien diferenciados en los cuales se destacan los densos bosques tropicales de la Amazonía, las vastas llanuras y bosques de galería de la Orinoquía, y la topografía montañosa y diversidad altitudinal con los paisajes subandinos únicos como el de la Sierra de la Macarena de los Andes. Esta zona ha sufrido en los últimos años el fenómeno de la deforestación que está asociado a variadas causas, una de ellas es el monocultivo de palma de aceite que, aunque no es la que más genera transformación en el cambio de cobertura, sí está ocasionando graves cambios de uso del suelo, pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en zonas destinadas a la conservación u otros usos diferentes a los agrícolas.

Cultivos de palma de aceite en la Amazonía colombiana, establecidos cerca de ecosistemas frágiles como bosques riparios.

Fuente: Sobrevuelo FCDS.

En el periodo comprendido entre los años 2011 y 2021 en este sector, el cultivo de palma de aceite aumentó en más de 28 mil hectáreas, siendo la región del país con los mayores cambios de coberturas naturales a causa del cultivo. Otros lugares con incrementos acelerados de presencia del cultivo fueron Puerto Rico (12.197 ha), seguido por Mapiripán (5.796 ha), San Juan de Arama (4.515 ha), Puerto Concordia (3.941 ha), Vista Hermosa (1.751 ha) y San José del Guaviare (176 ha). El rápido crecimiento en Puerto Concordia podría explicarse por el inicio de operación de la planta extractora de Aceites Cimarrones en el 2012 que pudo haber generado una mayor demanda de terrenos palmeros, dinamizando la actividad en la región.

Fuente

Fuente: (FCDS, 2023).

Incremento de los cultivos de palma en la zona de transición Orinoquía - Amazonía

La llegada de este monocultivo a esta zona de transición inició por el sur del departamento del Meta en 2010 y 11 años después, los cultivos de palma ya tenían una extensión de 35.648 hectáreas. Para el caso de Guaviare, la palma comenzó a verse en 2017 y su incremento en el territorio se ha dado en baja cantidad, con una presencia de 176 ha identificadas en San José del Guaviare (FCDS y IUCN, 2023) (Fedepalma y FCDS, 2023).

Deforestación asociada a la palma

El país cuenta con un área delimitada de frontera agropecuaria, en la cual se pueden realizar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras y forestales (Resolución MADR 261 de 2018). Sin embargo, desde 2011 fuera de ella no está permitido generar cambios en la cobertura boscosa para el establecimiento de plantaciones de palma. Por esto, FEDEPALMA y la FCDS llaman la atención sobre la situación que se presenta al norte del Guaviare, ya que se han identificado plantaciones en zonas de Reserva Forestal Tipo A y B, y en cercanías al Resguardo Indígena Nukak Makú.

Además, la expansión de estos cultivos amenaza a fuentes hídricas, generando pérdida de ecosistemas vitales como lo son los bosques de galería (que se encuentran a lo largo de ríos, quebradas y humedales).

Algunos cultivos de palma en la Amazonía colombiana se establecieron en sabanas o, mayormente, en áreas previamente deforestadas.

Foto: Sobrevuelo FCDS.

La posición de Fedepalma (2018) es muy clara respecto a la deforestación que se produce con el propósito de establecer cultivos de palma de aceite: “esta agroindustria tiene un gran potencial de desarrollo libre de deforestación… no hay ninguna justificación legal ni técnica para desarrollar proyectos productivos palmeros en zonas que se encuentren fuera de la frontera agrícola nacional, ni en áreas con restricciones ambientales”. Menciona además que “(...) el sector palmero colombiano rechaza rotundamente la ejecución de este tipo de prácticas y manifiesta que seguirá en la denuncia de actividades que atenten contra el patrimonio natural de los colombianos”.

Algunas de las afectaciones ocasionadas por el cultivo se presentan en Vista Hermosa, en donde existe una plantación de palma de aceite de 446 ha, de las cuales 52,5 ha en el año 2011 correspondían a bosque. En este municipio, la expansión productiva se lleva a cabo en cercanías de rondas de protección de ríos. Otro caso es el de Puerto Concordia, en donde la FCDS ha evidenciado patrones de deforestación de 29 ha, que impactan los bosques de galería del río Ariari. En este mismo municipio, hay una plantación de palma de 32 hectáreas establecida sobre un área deforestada que forma parte de la zona inundable de la cuenca del río Guaviare. Finalmente, en Puerto Rico, se visibiliza un cambio de cobertura boscosa que afecta las rondas hídricas del río Ariari, con la pérdida de bosques de galería, lo cual afecta la regulación hídrica de esta cuenca (Fedepalma – FCDS, 2023).

Monocultivo de palma de aceite en cercanías de rondas hídricas.

Fuente: Sobrevuelo FCDS (2021).

La palma impacta los recursos en general pero mucho más al hìdrico. Por una parte, los suelos se deben adecuar porque el cultivo requiere que estos permanezcan bien drenados, por lo cual es frecuente que para la instalación de las plantaciones se modifique su dinámica. Por otra parte, la calidad del agua se afecta ante el uso de fertilizantes y de pesticidas durante los primeros años de vida de la palma (FCDS y IUCN, 2023). En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, se estima que la producción de una tonelada de aceite de palma crudo en el país genera entre 3,0 y 5,0 CO2eq (Castanheira, Acevedo, & Freire, 2014) (Ramírez-C, Munar, García-Núñez, Mosquera-Montoya, & Faaij André, 2021). Pese a ello, esta actividad se ha dado paso en el mercado internacional y en la medida de su crecimiento se requiere de acciones contundentes de monitoreo y observación en las cadenas agrícolas para garantizar que no haya impactos en los bosques de conservación (leer más).